On vient de se rendre compte que le logiciel Adobe Digital Editions 4 envoie un volume d’informations important à un serveur en ligne. Il cafte les livres que vous lisez, les pages que vous tournez, etc. (exemple)

Scandaleux ! mais…

Construction produit

Vous faites une application de lecture, qui a pour rôle de gérer des DRM. Votre métier est très sensible vu que le système contrôle de fait une grosse partie de l’édition numérique.

Vous avancez, mais les yeux bandés. Assez rapidement vous avez envie de voir ce qu’il se passe. Pour ça une solution est de mettre en place de la télémétrie… des statistiques quoi :

Pour ça rien de plus simple. Il suffit que le logiciel retienne quand certains événements surviennent, puis envoie de temps en temps en ligne un paquet avec l’ensemble des événements passés.

De votre côté vous faites des agrégations et des statistiques. Vous saurez ce qui est utilisé ou non, si les gens se servent de votre outil uniquement pour les DRM ou aussi pour lire des livres tiers, s’ils arrivent à lire jusqu’au bout ou abandonnent avant la fin, si les performances sont assez bonnes.

Vous pourriez faire des tests utilisateur en labo mais en réalité rien ne vaut les résultats réels. C’est juste indispensable.

Que tracer ? On va regarder à chaque fois qu’on ouvre un livre, quelques données sur le livre au cas où on repère une anomalie significative, quand l’utilisateur tourne les pages pour mesurer une progression approximative, et quand l’utilisateur ferme le livre. On va aussi tracer les licences DRM de chaque fichier, mais ça c’est le rôle même du logiciel.

Si on a le temps, plus tard, une analyse dans cet énorme volume de données permettrait d’avoir une meilleure connaissance du marché, par exemple savoir si les gens lisent en moyenne des gros ou des petits livres, sur combien de temps. En réalité vu la masse de données ça ne se fera probablement pas, d’autant que les données n’ont pas été structurées pour ça (donc que ça nécessiterait de retenir dans la durée chaque événement individuel et de faire des calculs non négligeables pour en tirer des conclusions).

Devinez quoi ?

C’est exactement ce à quoi ressemble le cas d’ADE 4. Le logiciel trace l’ouverture du fichier, quelques informations sur le fichier, la licence DRM éventuelle, les changements de page avec une position très approximative, et la clôture du fichier.

Les informations sont stockées séquentiellement, et ça manque cruellement des identifiants qui permettraient de jouer facilement à Big Brother. Pour exemple l’événement « je tourne une page » ne contient pas l’identifiant du livre pour lequel on a tourné la page.

Bref, je ne suis pas parano. Faire de la télémétrie est l’état de l’art de toute construction de produit aux États Unis. Une bonne startup fait même peut être plus de télémétrie que de construction produit. Pas pour récolter des profils utilisateurs à la Google ou revendre les données, mais bêtement pour comprendre ce qu’il se passe, de façon anonyme et agrégée, et améliorer le produit comme sa connaissance du marché.

Alors ?

Alors on n’en sait pas plus. Techniquement ils pourraient effectivement jouer à big brother s’ils voulaient (comme les données sont séquentielles, il suffit de regarder les métadonnées du dernier événement d’ouverture de livre pour savoir dans lequel on a tourné une page). Les données ne semblent simplement pas faciliter cet usage et ce serait donc étonnant que ce soit la finalité recherchée. Maintenant c’est possible, tout est possible.

Le problème n’est pas tant là en fait. Le problème c’est d’une part que tout ça est envoyé en clair, que cette télémétrie n’est pas annoncée (suffisamment) explicitement, et qu’on ne peut pas savoir ce qui en est réellement fait ensuite. Mozilla en fait aussi sur Firefox, mais vous propose d’y souscrire explicitement avant, et chiffre tout ça.

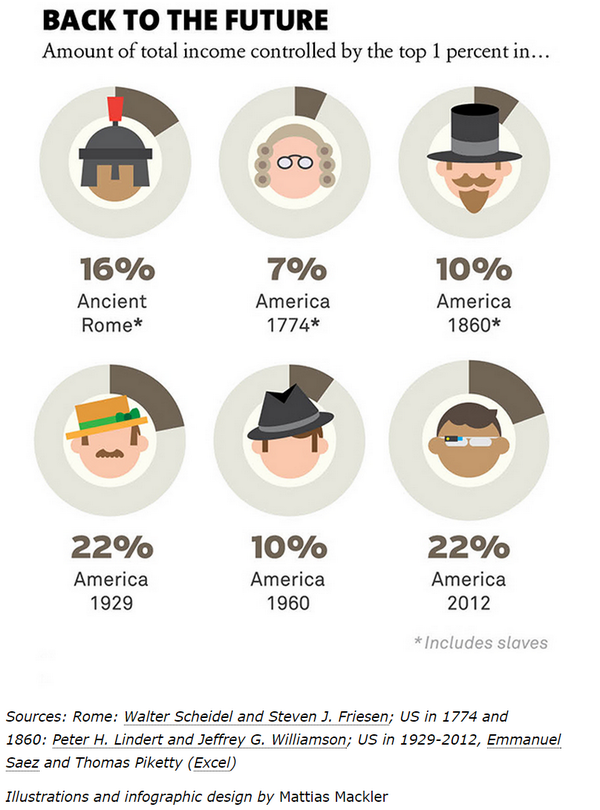

Reste un dernier point : Si c’est une petite startup en devenir ça passe encore mais Adobe a une taille monstre, et ces données permettent effectivement des traitements massifs très dangereux pour les libertés publiques si elles arrivent dans de mauvaises mains, par exemple un état totalitaire. Avec des traitements, on peut en effet savoir qui lit quoi et quand. Oups.

Ce n’est pas tant ce que fait Adobe qui est scandaleux, mais de le faire aux USA aujourd’hui, sans prévenir suffisamment explicitement l’utilisateur, avec ce qu’on connait des révélations de Snowden, en clair sur le réseau, avec un logiciel qui est à ce point central dans la lecture de livre hors Amazon.