Le salaire moyen en France est de 2410 euros mensuels bruts d’après l’INSEE, soit 28920 euros annuels (ne lancez pas un scud à votre département RH tout de suite pas : on parle du salaire moyen, le salaire médian est lui bien en dessous, dans les 1700 € par mois).

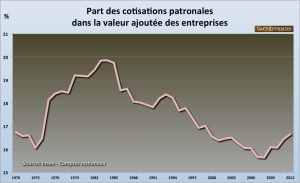

On peut y ajouter les charges patronales (je prends 40%, en sachant que ça fait moins, surtout si on parle de les diminuer), de l’espace au sol, un bureau, des fournitures, et du temps de gestion (faire la paie, le management, etc.). À vue de nez on peut tabler sur un coût vraiment-tout-compris de 50 000 euros par personne et par an.

Avec 50 milliards sur trois ans, disons 15 milliards par an, on finance donc à vue de nez 300 000 emplois au salaire moyen (qui vous l’admettrez n’est quand même pas super bas). C’est à peu près l’estimation du MEDEF, sur laquelle ils ne s’engagent pas.

Sauf que… cette équation considère que les emplois sont uniquement source de coûts, qu’ils ne produise rien, ne rapportent rien, ce qui est juste inimaginable.

Avec ce pacte de responsabilité, on supprime des prestations sociales (les charges retirées, se sont des cotisations pour la famille, la santé, …) pour offrir des emplois gratuits aux entreprises, qui bien sûr empocheront le résultat produit au niveau des actionnaires, accélérant le déséquilibre croissant entre capital et travail.

Bien entendu ceci est le scénario positif. Comme le MEDEF ne souhaite pas s’engager formellement, il est probable qu’une partie des charges économisées aille directement grossir la marge et les revenus des actionnaires. Ce serait juste plus simple ainsi, surtout dans une période sans demande, donc où on n’a pas vraiment besoin de nouveaux salariés.

Et si…

Le salaire moyen d’un fonctionnaire est de 2950 € mensuels bruts. Toujours avec le même type de calcul, on arrive à quelque chose comme 62 000 euros annuels vraiment-tout-compris.

15 milliards permettrait de créer 242 000 fonctionnaires, ou du moins d’arrêter de baisser leur nombre. C’est un peu moins mais ils profiteront à l’ensemble de la société.

Imaginez qu’on créé des crèches, qu’on assure une éducation à un niveau bien meilleur, surtout là où c’est difficile, qu’on résorbe un peu le gigantesque délai d’attente judiciaire, qu’on ait des policier en patrouille dans les rues pour éviter les problèmes au lieu de caméras pour les observer, qu’on ait des hôpitaux avec un personnel qui travaille mieux…

Nous n’aurons fait baisser le chômage que de 7% (que…) mais il ne s’agit plus d’une parole en l’air non engageante d’un représentant du MEDEF, il s’agit d’un fait concret qui ne demande qu’une décision.

On a donc un effet court terme plus fort. On perd probablement l’effet moyen terme sur les emplois induits par la relance d’activité (impossible à chiffrer) qu’aurait de mettre 300 000 emplois de plus dans les entreprises. Mais d’un autre côté un gagne des effets long terme et très long terme indéniables en terme d’éducation, d’attractivité du territoire (qui est loin d’être uniquement une question de charges et de coût salarial).

Bien entendu, si on regarde le salaire médian (donc qu’on ne prend pas de hauts fonctionnaires très bien payés), on fait baisser le coût et c’est 315 000 emplois possibles.

Et sinon…

Et sinon, si le côté « fonctionnaire » fait peur : quid de financer plutôt des créations d’entreprises, des grands projets publics d’infrastructure, des productions utiles ?