« Quand on demande leur avis à des gens qui n’y connaissent pas grand-chose sur un sujet complexe, il arrive qu’ils se trompent »

David Barroux

Auteur/autrice : Éric

-

Il arrive qu’ils se trompent

-

Recommandation smartphone

Je vais très probablement devoir changer mon smartphone et je suis perdu dans les marques et les modèles. J’apprécierais bien une recommandation de quelqu’un qui connait bien le milieu.

Je fais principalement du web, des réseaux sociaux, de la navigation gps et des vidéos. Je cherche d’abord une très bonne autonomie (je le sollicite vraiment beaucoup) et un écran de bonne qualité qui n’est pas ébloui en extérieur (idéalement AMOLED).

Je n’ai pas besoin d’un processeur dernier cri mais vu que ça influe beaucoup sur la navigation web, on va dire que la puissance reste un critère secondaire.

Je n’ai que faire d’une taille d’écran gigantesque, d’une résolution de folie, ou d’une puce graphique exceptionnelle pour les deux. Je n’ai aussi aucune utilité de trois zillions de capteurs photos super pointus.

Pour un ordre d’idée, le précédent était un Samsung Galaxy A5 2017, celui d’avant un Sony Z3 Compact, les deux choisis parce qu’ils avaient une des meilleures autonomies de leur époque.

Auriez-vous des références à me conseiller ?

-

Pas sous mon nom public

Sommes-nous en guerre ou sous une dictature ? Évidemment pas. Nous vivons au contraire dans le confort de la démocratie. De quoi devrait-on se protéger ? De rien.

Un élu, sur Twitter, à propos du fait d’être sous pseudonymeEt pourtant… je n’ai pas forcément envie de mettre mes collègues, ma famille, mes clients, mes amis, mes voisins, mon employeur ou mes enfants de tout ce que je fais dans le moindre détail.

Il n’y a aucun besoin de se sentir grand résistant à une sombre dictature pour ressentir le besoin d’une vie privée ou d’un jardin secret.

Le pseudonyme c’est ce qui permet de parfois parler librement sexe, handicap, politique, amour, maladie, droit du travail, avortement, religion… ou simplement faire une surprise.

Vous voulez des exemples ? Ils sont libres, reprenez ceux que vous voulez et n’hésitez pas à m’en proposer d’autres :

Mathis est en plein questionnement sur la sexualité et veut en discuter sans renoncer à sa vie privée.

Lena cherche des recommandations pour trouver un psychologue, elle n’a pas trop envie qu’on s’en serve pour la discréditer dans le cadre du divorce en cours.

Capucine a un passé sportif au lycée. Ce ne fut pas au point d’être professionnelle mais elle était un peu connue, via un surnom. C’est là qu’elle a rencontré son conjoint, qu’ils ont formé leur groupe d’amis. Le surnom c’est un peu son nom à elle, et c’est resté. C’est son identité désormais, même au travail. Si elle utilisait son nom, nombreux sont ceux qui ne la reconnaitraient pas.

Maël rêve de changer de domaine professionnel mais sans pour autant que son employeur ne le mette sur la touche demain.

Naïm est professeur. Il a le devoir de présenter une image neutre mais ne souhaite pas pour autant s’interdire de participer à la vie de la collectivité avec ses propres opinions.

Élena a encore 16 ans. Elle est responsable, sérieuse et mesurée mais sait aussi que ce qu’elle dit ou fait aujourd’hui ne représente pas forcément qui elle sera dans 10 ans, et ne souhaite pas que ça lui porte préjudice.

Sasha a sa meilleure amie qui est grièvement blessée dans un accident de circulation. Elle aimerait se renseigner pour accompagner mais sans que son amie soit forcément renvoyée au pire en voyant les discussions et les questions.

Lyna cherche un cadeau pour les 60 ans de son père, qu’ils fêteront dans deux ans avec toute la famille. La surprise ne doit pas être éventée.

Thibault vient de se faire déceler un cancer et ce n’est pas facile à expliquer à ses ados. Il a besoin d’en parler sans qu’ils ne lisent toute la conversation en amont sur Internet.

Alice ne sait pas comment gérer son fils de 5 ans qui a du mal à se passer de couches. Elle n’a évidemment aucune envie que les copains de son fils l’identifient quand ce dernier sera au collège.

Louna souhaite participer à la vie politique, et particulièrement pour promouvoir le revenu de base. Elle sait que ça lui porterait tort avec son employeur actuel et renonce à sa liberté d’expression pour l’instant.

Justine a subit des harcèlements. Depuis elle intervient sous une autre identité en ligne, pour se protéger, elle et ses proches.

Ismaël a été alcoolique quand il était jeune. Il n’a plus bu une goute depuis 10 ans mais on ne lui ferait plus confiance dans son milieu professionnel si ça se savait. Heureusement, les alcooliques anonymes portent bien leur nom.

Imran est une personne connue. Pas sous ce nom là. Mais justement, il a une passion pour le moyen orient et intervenir sous son nom public dans les forums risquerait de lui attirer du harcèlement de la part de xénophobes et radicaux divers.

Charlie et sa compagne sont libertins. Ils assument leur vie mais n’ont pas forcément envie d’en faire étalage auprès de leurs amis et de leurs voisins.

Gabriel a l’impression qu’il se passe des choses louches au bureau. Ça n’est pas le watergate mais il souhaite se renseigner sur la loi et les usages sans risquer son poste.

Giulia a simplement besoin de pouvoir discuter avec des amis ou connaissances en ligne, tranquillement, sans que demain un inconnu ne l’interpelle au travail ou dans ses loisirs pour réagir à ce qu’elle a dit la veille.

Adrien a un ex-petit ami jaloux. Il n’y a pas de harcèlement mais avoir des comptes sans son nom civil sur les réseaux sociaux lui permet d’échapper à la surveillance constante et de se sentir un peu plus tranquille.

Eden perd ses cheveux. Rien de scandaleux ni de honteux mais il le vit mal. Il en a parlé sur les réseaux sous pseudonyme, a obtenu du soutien, a tissé des liens et, si ce n’est plus le sujet de discussion aujourd’hui, s’est fait de vrais amis. Changer d’identité maintenant serait pour lui renier son vécu et revenir en arrière à une époque peu appréciée.

Pauline est née Victor. Pour l’instant il n’y a aucune procédure administrative en ce sens mais c’est juste ainsi qu’elle le vit.

Lila a un voisin trop curieux. Elle n’a probablement rien à craindre mais n’a aucune envie qu’il sache tout sur elle, qu’il lise ses conversations et ses malheurs du quotidien.

Thaïs se sent incompris de ses parents. Il a juste besoin de pouvoir échanger avec ses amis sans se sentir surveillé. Il ne l’est probablement pas et il le sait très bien mais… à 17 ans on a besoin de sentir qu’on a son propre jardin.

Lucas est auteur. Il n’a aucune envie de voir débarquer chez lui des lecteurs de son dernier livre.

-

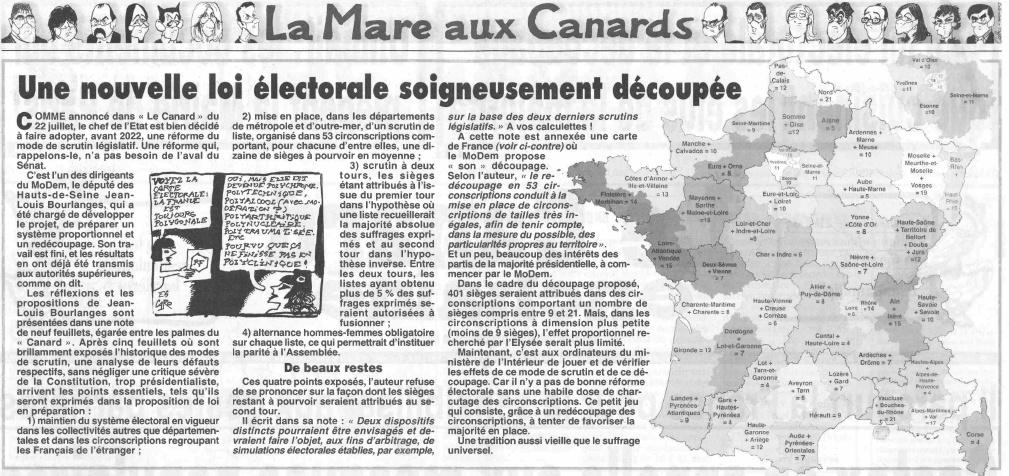

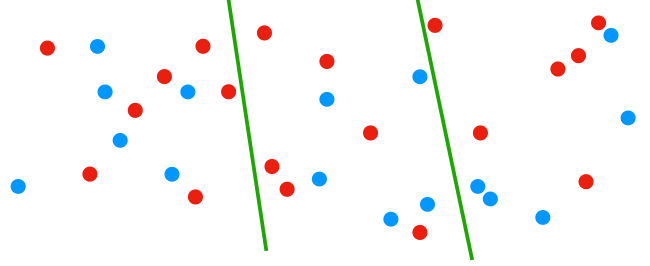

Paradoxe de Simpson

Rien de plus louche qu’un redécoupage électoral fait en sous-marin, surtout quand il s’accompagne d’un changement de fonctionnement du scrutin.

Vous pouvez être certains qu’il y a une exploitation intensive du paradoxe de Simpson.

Le paradoxe de Simpson c’est profiter d’un découpage des échantillons pour détourner le résultat d’un vote.

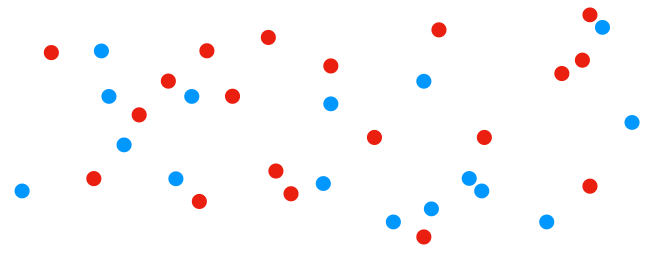

Un petit exemple graphique vaut mille discours. On part donc d’un territoire avec 37 votants, 16 bleus et 19 rouges, répartis sans disproportion excessive.

Forcément, sur une élection on se dit que les rouges vont gagner, non ?

Avec une élection purement proportionnelle sur tout le territoire, ce serait le cas. Imaginons qu’on veuille désigner une assemblée de plusieurs élus. Pour qu’elle représente à la fois les électeurs et les régions des électeurs, on choisit de découper le territoire en 3 régions et d’élire un représentant par région.

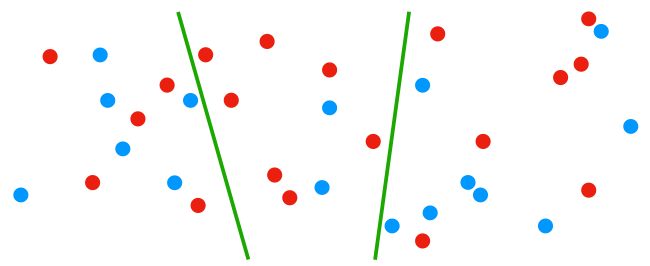

Imaginez que c’est un partisan des bleus qui fasse le découpage. Que croyez-vous qu’il puisse arriver ?

Oui, 2 régions aux bleus, une région aux rouge.

Si l’assemblée fonctionne elle-même à la proportionnelle, les bleus ont le pouvoir de tout décider seuls alors qu’ils sont théoriquement minoritaire.

Dérangeant n’est-ce pas ? Et pourtant, ce mode d’élection ne vous rappelle-t-il rien ?

Un autre arrangement aurait pu attribuer la totalité des représentants aux rouges, laissant les bleus sans aucun représentant.

La seule différence tient à qui fait le découpage.

Ne croyez pas que les exemples soient grossiers et tirés par les cheveux. Nos circonscriptions électorales sont bien plus tordues que mes simples lignes droites, et leur composition bien moins homogène que mon exemple.

Un système à deux tours ouvre encore plus de possibilités de manipulation. Si ça vous amuse vous pouvez mettre des rouges clairs et rouges foncés, des bleus clairs et bleus foncés pour représenter les divisions au sein de chaque couleur. Clairs et foncés voteront chacun pour eux au premier tour mais se rassembleront au second tour.

Au final c’est juste un jeu savant à base d’énormes grilles de chiffres mais qui peut se biaiser bien plus fortement que mon simple exemple ne le laisse croire.

Évidemment chaque redécoupage sera publiquement motivé par des questions démographiques, des questions de représentation de territoire, des équilibre ville/campagne, etc. En réalité les critères, leur pondération et la façon dont on les prend en compte resteront guidé par nos tableaux de chiffres et le paradoxe de Simpson.

Au mieux on peut avoir des accords entre les plus grandes forces en présence en fonction de leur propre poids dans le bras de fer du moment et de leurs espoirs pour le futur.

TL;DR: Le découpage électoral ne fait que révéler le choix de celui qui découpe. Le système majoritaire à deux tours ne fait que lui faciliter le travail.

-

Une dictature ?

Dans la suite je ne réduis pas ce terme à un modèle de type Corée du nord. Pour réfléchir je reviens à la source, et aux définitions de dictionnaire :

Régime politique dans lequel le pouvoir est entre les mains d’un seul homme ou d’un groupe restreint qui en use de manière discrétionnaire

TLFi, via le CNRTLLa France sépare ses pouvoirs. En cela personne ne détient le pouvoir au sens de pouvoir absolu.

Pour autant, nous n’en sommes pas si loin à cause de délégation à plusieurs niveaux.

Niveau 1 : Au sein de chaque circonscription, le candidat gagnant a en général 30 à 40% des votes au premier tour. Ces 40% de votants sont ceux qui auront le pouvoir, à eux seuls.

Niveau 2 : Ces députés votent à la majorité au sein de l’Assemblée nationale. La majorité ne tient pas forcément à grand chose. Mettons qu’elle représente 60% de l’assemblée, le pouvoir est donc au main de 60% des 40% des votants.

Niveau 3 : Tous les députés ne votent pas à chaque fois. L’assemblée est rarement remplie. Nous avons en réalité une minorité des 60% des 40% des votants qui décide réellement.

Ce sont des accords tacites en amont mais ça fonctionne aussi parce qu’il y a des votes par groupes. La discipline y est forte. Mettons le cas idéal où le groupe fonctionne lui-même à la majorité, la décision revient à la majorité de 60% de 40% des votants.

Niveau 4 : La réalité est plus complexe. Le groupe est en réalité très dirigé par le parti et le gouvernement. Avec la coordination des élections présidentielles et législatives, le président est facilement celui qui contrôle l’exécutif, le parti, et plus ou moins indirectement qui décide de ce que doit voter le groupe majoritaire.

Dès lors, une personne ou un groupe restreint de personnes dirige la majorité de 60% de 40% des votants. Ce même groupe dirige aussi tout l’exécutif.

On ne contrôle pas le judiciaire, mais peut-on dire tout de même que le pouvoir est entre les mains d’un groupe restreint ?

Reste le qui en use de manière discrétionnaire. Nous avons une constitution. Ce n’est pas rien, je ne l’oublie pas, mais ça laisse encore une marge de manœuvre très très large.

Est-ce que ça correspond assez pour parler de dictature ? (*)

Je ne sais pas, mais on s’en approche probablement assez pour éviter de trop faire les malins et se contenter de dire « nous ne sommes pas la Corée du nord » (ce qui est vrai)

-

Choix d’engagement

J’ai pris un peu de recul sur mes orientations politiques histoire de voir où et comment m’impliquer. Je suis arrivé avec quelques critères (donnés ici dans le désordre) :

- Recherche une société meilleure, quitte à remettre en cause l’existant et le passé

- Écologie et urgence climatique

- Société solidaire, basée sur du collectif et des communs

- Fortes libertés civiles, droits de l’humain, liberté d’expression et vie privée

- Idéal démocratique avec une vision pour nos institutions

- Européen à tendance fédéraliste, universaliste dans ses valeurs

- Recherche de justice sociale et partage des richesses

- Modèle de société qui revoit le rapport au travail, à l’économie et à la production

- N’exclut pas les choix politiques forts ou radicaux bases sur des opinions, mais ne contredit pas la science, les faits, le rationnel et le pragmatique

Oui, j’en demande beaucoup.

Typiquement pour moi ça exclut probablement une majeure partie des collectifs qu’on qualifierait « de droite » en France : L’économie, la souveraineté, la liberté individuelle, l’ordre, et la défense du système actuel y priment en général sur les critères que j’ai listé plus haut. Ce ne sont aussi pas eux qui vont remettre en cause le système.

Mon dernier point m’empêche très nettement d’envisager EELV, au moins tant qu’ils restent dans des actes entre deux chaises vis à vis des vaccins, du nucléaire, et ce genre de choses.

Le PS j’ai trop de défiance après l’avoir vu amener Valls, suivre les tenants de l’ordre et renoncer à tout ce pourquoi je voterai pour eux. Je retiens le mariage pour tous, c’est énorme, mais d’autres à gauche avaient ce même projet. Ça ne suffit pas à contrebalancer.

LFI je n’accroche pas à la vision populiste et nationaliste. La base militante est très diverse, amalgamant tous ceux qui en ont marre, allant parfois sur le brun. Le chef est lui a tendance autocratique et mégalo. Ça fait trop et j’ai même peur de ce qu’il se passerait s’ils arrivent au pouvoir avant d’avoir fait le ménage. C’est un no go indépendamment de ce que je pense du programme.

J’ai beaucoup d’affinités avec Génération-s, notamment parce que Benoît Hamon ose avancer sérieusement sur la question du travail et du revenu de base, mais pas que. Ils parlent social, société, communs, démocratie, etc.

Malheureusement ils ont des positions officielles très marquées sur la fin du nucléaire. Pourtant, s’il y a un seul enjeu sur notre génération, c’est le climat. Et là, honnêtement, je n’ai vu aucun scénario crédible qui permette de se passer du nucléaire. L’urgence est de construire, pas détruire.

On m’a proposé Place Publique, mais le site ne présente que de très vagues valeurs, qui pourraient être dites par une majorité des partis français. Avec trop d’affinités au PS et pas de vrai programme concret, je passe mon tour.

Nouvelle Donne… Le programme a des valeurs proches des miennes des idées intéressantes, quelques trous (toujours rien, ni pour ni contre ni analyse, à propos du nucléaire ? Vraiment ?) mais.. j’ai déjà donné. Il paraît que ça s’est amélioré sur certains points qui posaient problème en interne mais il n’en sort toujours pas grand chose à part des alliances à chaque élection. C’est d’ailleurs peut être ça le problème. Je ne veux pas d’un parti qui soit un moyen pour les têtes d’affiches d’obtenir un mandat aux élections. Les élections c’est le moyen, pas le but.

Du coup j’ai fait un tour ailleurs.

J’avais un souvenir du Parti Pirate quasiment uniquement orienté culture, réseaux et libertés civiles, ainsi qu’une connotation très « liberatienne et libertés individuelles » que je ne partage à priori pas.

Peut-être que ça a changé, peut être que mes souvenirs ou préjugés étaient faux. Toujours est-il que j’y ai trouvé des positions pas si éloignées de ce que je cherche avec mes critères.

C’est en construction. Il me manque beaucoup de prises de position, notamment sur la partie « Société solidaire, basée sur du collectif et des communs ». J’ai toujours peur que la tendance liberatienne puisse s’y retrouver et donc faire partie du bateau. Pour autant, si j’aurais parfois pris d’autres choix, rien de ce que j’ai vu ne m’a fait sauter au plafond ou même gêné.

Ma vraie retenue à plutôt été sur la capacité de l’association à avoir un vrai impact. J’étais prêt à faire de gros compromis pour avancer avec une structure qui a un vrai impact… mais pas rien.

Avec un peu de recul, si on ne se limite pas à la France, le Parti Pirate a eu et à encore un impact. Le fait que ce ne soit pas un parti avec un leader tête d’affiche laisse aussi penser qu’on pourra imaginer des choses différentes. La taille peut sur ce point aussi être un avantage.

Bref, me voilà parti avec le Parti Pirate pour tenter l’aventure.

-

Le passé c’est le passé

Le passé c’est le passé darling, ça parasite le présent !

Edna Mode, Les indestructiblesSi vous saviez combien elle est importante pour moi professionnellement cette maxime… Edna je t’adore.

Sans cette règle, impossible de se mettre à nu, de parler de ses erreurs, de demander de l’aide, d’oser échouer. Comment espérer résoudre les problèmes et s’améliorer si chaque erreur sera retenue contre nous pour l’évaluation annuelle, pour la prime, pour le futur poste, ou si simplement on se fait passer un savon ?

Le passé c’est le passé darling. Occupons nous du présent. Peu importe les erreurs, les responsables et mêmes les conséquences. Ce qui importe c’est ce qu’on fait maintenant et comment on influence l’avenir : Réparer les erreurs, obtenir de l’aide, progresser, mettre en œuvre ce qui permettra d’éviter de futures occurrences à l’avenir.

Juger, râler, retirer des responsabilités, ne pas donner une prime ou une augmentation, c’est inciter à ne pas parler. On s’occupe du passé, on parasite le présent et on ne résout rien pour l’avenir.

Cette règle c’est aussi un fondement très fort de ma vision de l’agilité.

On est en retard, les estimations étaient mauvaises, on a pris le mauvais chemin et on a fait explosé la deadline. Quelle importance ?

Le passé c’est le passé. On ne pourra de toutes façons pas revenir en arrière. L’important c’est regarder le plan qu’on peut construire à partir d’aujourd’hui, avec la situation d’aujourd’hui, même si ce n’est pas celle qu’on avait voulu.

Peu importe le rythme, on se pose et on réévalue. Le planning passé n’est d’aucune importance, savoir si on a réussi l’objectif non plus. Tout ça ne fait que parasiter le présent darling.

Quand je tombe sur des managers qui sont dans le contrôle et le reproche, on me regarde avec de grands yeux. « Je ne peux quand même pas laisser passer ! », « À eux de rattraper maintenant ! »

Parasitage contre-productif du présent. Si les collaborateurs ne sont pas impliqués et ne cherchent pas à faire de leur mieux pour atteindre la réussite, on a de toutes façons un problème majeur. Râler ou mettre la pression ne fonctionnera pas, ou mal et pas longtemps.

On ne peut pas travailler avec des gens qui ne cherchent pas à bien faire. On ne peut pas non plus travailler avec celui qui pense que vous ne cherchez pas à bien faire. Au diable les objectifs et les erreurs. Alerte rouge ! C’est l’équipe ou sa direction qu’il faut corriger ou démanteler immédiatement, toutes affaires cessantes. Le reste ne compte pas.

Et si tout le monde cherche à avancer, alors peu importe le passé. Il ne nous sert qu’à apprendre pour gérer le présent. La question n’est pas le responsable mais comment on peut éviter de recommencer. La question n’est pas de compter les échecs mais de comment on peut réussir.

Pitié, arrêtez le management par la sanction et par la peur, même si ça ne se traduit que par le jugement d’un historique d’indicateurs au rouge.

Le passé c’est le passé darling, ça parasite le présent.

Honnêtement ce n’est pas une posture facile. Ça demande des efforts et le retour des mauvaises habitudes est fréquent au début, mais ça apporte tellement de sérénité et d’efficacité une fois que le collectif est sur cette même longueur d’onde…

-

Critères pour les entreprises tech

Je me souviens qu’il y a quelques années on m’a parlé du Joel Test pour qualifier une entreprise tech qui recrute des ingénieurs. En rédigeant ce billet on m’a donné aussi le lien vers une grille de compétences pour les entreprises tech.

C’est intéressant mais je me rends compte que je m’attache beaucoup plus aux valeurs et à l’organisation générale. Le reste en découle, ou pourra être changé si les critères de plus haut niveau sont au vert. Inversement, je ne me sentirai pas bien sans ces critères de haut niveau même si les outils techniques sont bons.

J’ai tenté, la liste va bouger, mais voici 10 de mes critères principaux pour juger d’une entreprise qui recrute des tech :

1. Le meilleur matériel et les meilleurs logiciels qui me sont utiles pour mon travail. Ça représente probablement au moins dans les 200 € mensuels en abonnements et amortissements, et une autonomie budgétaire locale jusqu’à un certain niveau.

2. Des locaux qui permettent de travailler efficacement. On parle de liaisons de transport en commun, d’abris fermés pour les vélos, de capacité à y manger et de commerces autour.

Évidemment ça veut dire des bureaux de taille raisonnable, non inutilement bruyants, qui ne mélangent pas des équipes différentes, des projets différents, des gens qui ne travaillent pas « ensemble sur la même chose là maintenant ».

Ajoutez-y des espaces de repos, ainsi que des pièces supplémentaires en nombre suffisant pour des réunions ad hoc, des visio ou coups de téléphone impromptus, et des discussions à deux ou trois.

Pour ceux qui sont en télétravail choisi c’est forcément déjà à moitié rempli mais vous pouvez ajouter le fait que l’employeur vous aide à avoir de bonnes conditions (chaise, casque anti-bruit, indemnisation correcte du coût d’une pièce dédiée, possibilité d’aller dans un espace de co-working adapté, rencontres fréquentes avec les collègues, temps possibles pour discuter, etc.).3. Du temps et des moyens de formation continue, même dans les années « avec des objectifs de production importants » (spoiler: on est toujours dans ces années là, je n’ai jamais connu d’année où la direction dise « cette année on va pouvoir se reposer un peu »). Ça veut dire une culture qui promeut la veille technique, la présence aux conférences techniques, voire des formations externes de temps en temps, le tout sur au moins 5 % du temps en moyenne.

Plus globalement, l’organisation tient à faire progresser les gens dans leur propre plan de carrière.4. Une organisation du travail flexible avec une large dose de confiance et d’autonomie tant que les résultats sont là et que ça reste compatible avec le collectif, notamment sur les horaires, le télétravail ou la prise de congés. Il y a des métiers dont le résultat est essentiellement dépendant du temps de présence. Ce n’est pas le cas de la plupart des travaux intellectuels, et pas le cas du mien.

5. Une chaîne de management dédiée à donner les moyens, apporter de l’aide, et globalement mettre en capacité plutôt que pour décider, faire exécuter et contrôler.

Ce n’est pas qu’une question de confiance, c’est une façon de penser les rôles de chacun. Si vous avez l’impression que les conditions et l’écoute sont proportionnels au niveau hiérarchique, on n’y est probablement pas.6. Des équipes autonomes sur leurs objectifs, leurs organisations, l’utilisation de leur budget, mais aussi leurs choix techniques, leur stratégie produit, et globalement quoi faire quand et comment. Des responsables plus que des exécutants.

7. Une grille de rémunération transparente, qui permet de savoir comment on se positionne par rapport aux autres, quels sont les écarts entre les différents rôles, expertises et expériences.

8. Des valeurs qui font passer l’humain en priorité avant le reste. Ce critère ne doit pas s’effacer lors des périodes difficiles, c’est justement quand il y a tension et besoin de faire des choix tous mauvais qu’on voit ce qui compte vraiment. Ça se voit au niveau des arbitrages, des priorités, et à la sécurité psychologique des employés.

9. Une recherche d’éthique et d’impact social positif. Pas de « c’est le business ». Refuser d’être toxique ou négatif pour les clients, pour les fournisseurs, pour les salariés, et globalement aussi pour le reste de la société. Ça passe aussi par des standards moraux plus individuels de ne pas tromper, pas mentir, pas cacher, pas faire de mal, faire ce qu’on dit et dire ce qu’on fait, que ce soit en interne ou en externe. Enfin, ça passe par une attention particulière à l’inclusion de chacun, dont une réflexion sur les minorités et les biais sociaux.

Les valeurs et les priorités se mesurent là aussi particulièrement quand faire le bien « coûte » quelque chose et que le choix ne va pas de soi.10. Une vision de l’agilité qui passe par une façon d’aborder les choses plus que les rituels et l’application d’une méthode. Réfléchir à la prochaine étape réaliste à partir de la situation actuelle plutôt que de savoir où on en est par rapport au plan prévu.

11. Être fier·e ou enthousiaste de où on travaille, à quoi on travaille collectivement, comment on y travaille, et avec qui. Le critère est forcément subjectif mais l’idée est de placer la barre haute, notamment en termes d’utilité sociale.

J’ai tenté de noter mes postes précédents avec cette grille de 0 à 33, en attribuant de 0 (il y a peut être des choses mais c’est vraiment insuffisant) à 3 (pas forcément parfait mais il n’y a globalement rien à redire). Volontairement il n’y a pas de case « neutre », pour forcer à choisir quand même.

Ce n’est pas toujours ce qu’on croit qui arrive en premier. L’essentiel arrive entre 15 et 20. Les hauts scores ne sont pas toujours où on les attend. Souvent le score à la dernière question masque une forte pauvreté à d’autres, et rétrospectivement c’est même justifié ainsi dans les discours.

J’y suis resté trop peu de temps donc peut-être que je n’ai pas eu le temps de crever quelques illusions mais l’OCTO d’il y a 10 ans s’en sort particulièrement bien.

Retour sur le passé, cette grille montre aussi très bien ce que j’ai mal vécu dans la start-up que j’ai cofondé. Avoir un rôle de direction n’a aucun sens si on n’a aucune liberté d’action sur l’organisation, et c’est encore pire quand en plus il y a conflit de valeurs.

Note : Mes notes sont forcément liées à mon contexte personnel (donc mon propre encadrement, mes libertés). Il ne s’agit pas de jugements absolus sur les sociétés elles-mêmes, et j’espère par exemple que j’ai contribué à donner de meilleures conditions aux personnes que j’ai moi-même encadrées.

Et vous ? Tentez l’exercice. Où situez-vous votre entreprise actuelle et les précédentes ? Je vous ai fait un petit formulaire par curiosité pour les résultats.

-

Toutes ces petites économies qui coûtent un pognon de dingue

Je ne comprends pas pourquoi on continue à économiser des bouts de chandelles dans les équipes techniques.

« La version gratuite suffit bien », « As-tu vraiment besoin de l’option 16 Go de RAM ? », « On ne peut pas se permettre de payer ça pour tout le monde, ça ferait une grosse somme »

Ok, mais quel est le coût réel ? À chaque fois j’ai privilégié les versions haut de gamme, les offres « entreprise » avec SSO, et j’ai choisi des périodes de renouvellement au plus court. Bref, je suis très au-dessus de la réalité.

Type Annuel HT Gestion projet 300 € Asana, Atlassian, etc. Code source 250 € Github, Gitlab, etc. Email et agenda 125 € Google suite, Office 365, etc. IDE 130 € Jetbrains, etc. Autres logiciels 100 € divers softs (coût annuel) Visio 230 € Zoom, … Laptop 750 € 2700 € TTC amorti sur 3 ans Garantie étendue 80 € 300 € TTC amorti sur 3 ans Accessoires 80 € 400 € TTC amorti sur 4 ans Ecran(s) 200 € 1000 € TTC amorti sur 4 ans Casque anti-bruit 90 € 450 € TTC amorti sur 4 ans Chaise ergonomique 170 € 1000 € TTC amorti sur 5 ans Bref, j’ai de l’ordre de 2 500 € HT annuels en étant très au-dessus de la réalité.

Un ingénieur en développement à 45 000 € brut coûte entre environ 65 et 70 000 euros annuels tout compris à l’entreprise. Ces frais très haut de gamme représentent quelque chose comme 3,7 % du coût total.

Ok, ce n’est pas rien, pas négligeable, mais pas mortel non plus si on met en rapport le temps épargné, le confort et le bien être associé.

Oui, on peut faire sans (heureusement), mais pas certain que ce soit plus rentable. Rien qu’en temps, ça représente 1/4 h par jour travaillé. Ce n’est pas rien, mais la fatigue, la frustration et les différents contournements nécessaire à se passer de ces frais, ça peut vite représenter ça annuellement aussi : 5 minutes de perdues à relancer zoom, 10 fois 30 secondes de perdues à attendre des build ou des suites de tests qui tournent un peu plus lentement, 100 fois 5 secondes de perdues à basculer entre les tâches et les applications fautes d’avoir un écran supplémentaire, 2 fois 5 minutes de pause parce qu’on n’est pas si bien assis, 10 minutes de perte de concentration parce qu’une conversation à côté nous a perturbé, etc.

Toutes ces petites économies coûtent un pognon de dingue.

Et si on devenait un peu plus rationnels ? Payer chaque mois des milliers d’euros des ingénieurs pour ensuite refuser de leur donner les 200 € mensuels qui leur permettent de travailler efficacement, c’est un peu crétin, non ?

Pendant que vous y êtes : Investissez aussi dans des espaces cloisonnés plutôt que de grands open space, et ajoutez-y des petites salles de réunion en assez grand nombre pour passer un coup de fil ou discuter à deux de façon impromptue. Ça coûte très cher, mais l’investissement se rembourse facilement plusieurs fois.

-

Cherche nouvelle solution de sauvegarde

J’utilise Crashplan aujourd’hui pour avoir une sauvegarde hors ligne de ce que contient mon NAS. Les dernières versions sont des goinfres en RAM et j’ai du changer ma barrette récemment pour juste faire en sorte que ça ne se crash pas au démarrage. Malgré tout c’est lent, très lent. Le support lui même dit que rien n’est garantit au delà de quelques To.

Pour l’instant ça tient mais je cherche autre chose.

Objectif : Sauvegarder le petit poste debian qui me sert de NAS et ses 1.5 To de données. Ça peut augmenter de 500 à 1 To par an mais une fois posées les données changent peu.

Les pré-requis à priori :

- Le client doit tourner sur un Linux x86

- Sauvegarde en ligne (pas de manipulation de disque pour faire du hors site)

- Chiffrement local (ce qui est mis en ligne est chiffré)

- Peut stocker 1.5 To aujourd’hui (versions incluses)

- Peut évoluer au moins jusqu’à 4 To à terme

- Permet de récupérer un fichier ou un groupe de fichiers sans télécharger toute la sauvegarde

- Permet de récupérer les versions horaires des fichiers modifiés les derniers jours

- Permet de récupérer les versions quotidiennes des fichiers des dernières semaines

- Permet de récupérer les versions hebdomadaires des fichiers des derniers mois

- Permet de récupérer les versions trimestrielles des fichiers sur x années (x à déterminer par moi)

- Permet de restaurer le contenu d’un répertoire à un instant T (modulo les règles de versions plus haut)

- Performances correctes (ne mettra pas 2 mois pour envoyer les premiers 1.5 To ni à récupérer les 4 To si un jour ils crashent)

- Pas de solution à base de bricolages de scripts personnels

- Budget d’environ 5 € TTC mensuels par To stockés en ligne

Pas indispensable mais je ne cracherai pas dessus :

- Pas besoin de GUI locale hors configuration (headless)

- Compatible avec une Debian stable

- Permet d’élaguer les versions (ne garde pas les versions quotidiennes à vie)

- Permet d’effacer les fichiers supprimés depuis plus de X années (ceux là je veux vraiment les effacer)

- Surveillance continue du système de fichier (et pas des scan complets de plusieurs To à chaque fois qu’on veut vérifier si quelque chose a changé)

- Interface de restauration simple

- Interface de restauration graphique

- Email d’avertissement de la part de l’espace en ligne si je ne me suis pas synchronisé depuis longtemps

- Interface pour savoir quel % est déjà sauvegardé een ligne et quel % est en attente de transfert

- Fait de la déduplication au moins par fichier

- Si on peut ajouter des clients mac orientés laptop (donc souvent interrompus et qui ne doivent pas réduire l’autonomie ou occuper le cpu à faire des scan disque inutiles), ce serait top

Si nécessaire, je suis prêt à envisager de faire le versionnement en local et avoir uniquement l’état courant sauvegardé en ligne (en gros, si mon disque local crash, je perds l’historique mais je peux récupérer la dernière version). Si vous avez des solutions pas trop chères de ce type là, je suis prêt à étudier.

Je sais, vous voulez des détails. Aujourd’hui je ne gère qu’un bloc de 1, 5 To mais il pourrait théoriquement se découper ainsi.

- Une zone d’environ 50 Go avec dans les 600 000 fichiers d’email au format maildir. C’est de l’import. Les fichiers ajoutés ne sont jamais modifiés ou effacés ensuite.

Ça ne montera probablement pas de plus de 10% par an. - Une zone photo avec 300 Go de jpeg et raw de quelques Mo et quelques vidéos mp4 de quelques dizaines de Mo. Les fichiers ajoutés peuvent être exceptionnellement déplacés mais ne sont quasiment jamais modifiés.

Ça ne devrait pas grossir de plus de 10 à 20% par an. - Une seconde zone photo avec 750 Go avec de gros raw et gros jpeg de quelques dizaines de Mo plus des fichiers de métadonnées de quelques ko. Les fichiers ajoutés peuvent être exceptionnellement déplacés mais ne sont quasiment jamais modifiés. Les fichiers de métadonnées seront par contre modifiés par périodes, et j’y aimerais un versionnement au moins à la journée.

Cette zone peut-être amenée à grossir de 500 Go à 1 To par an. - Une zone d’archivage d’environ 150 Go de fichiers de quelques Mo qui ne changement jamais ou presque, et qui peut gonfler d’au plus 10% par an.

- Un zone avec 300 Go de fichiers de travail, essentiellement des images, documents bureautiques, mais aussi des archives zip, potentiellement des vidéos. L’écrasante majorité est historique et change peu. C’est toutefois une zone de travail et les changements doivent être versionnés, idéalement à l’heure ou à la demie-journée. Contrairement aux autres zones, une partie des documents y sont effacés à court ou moyen terme.

Cette zone ne devrait pas grossir de plus de 10% par an. - Une zone de synchro de moins de 100 Go, avec des copies des fichiers qui viennent de l’extérieur et qui sont amenés à toujours changer.

La taille devrait rester globalement constante.

Si rien ne ressort, ça peut se terminer par « poser un jeu de gros disques chez un tiers qui a la fibre et faire de la sauvegarde chiffrée dedans » mais ça nécessite de trouver quelqu’un qui peut effectivement stocker ça dans sa cave avec une connexion filaire et qui sait faire les redirections appropriées.