On oublie toujours les backup, et même quand on y pense habituellement les incidents arrivent toujours au moment des rares oublis.

Au niveau personne, la disparition de mes données c’est la perte de 10 ans de photos, de tout mon carnet d’adresse avec téléphones, adresses et email, de mes documents, de mes 10 ans d’archives mail, de… à peu près tout en fait vu que je vis en numérique depuis 2001. La seule chose qui reste en papier c’est l’administratif et les factures… et même ça j’ai caressé plus d’une fois l’envie de numériser puis archiver en vrac dans un carton à la date de numérisation. Bref, si je perds les données c’est un peu comme si d’un coup je supprimais tout ce que j’ai de pertinent (c’est à dire tout ce qui n’est pas matériel).

De quand date votre dernier backup ? Mais plus que ça, quelle est votre stratégie ? Quelle niveau de sécurité attendez-vous ?

Stratégie

Il vous faut deux backup, dont au moins un non synchrone ou avec historique, dont un hors site, avec quelque chose qui vous alerte dès que l’un des deux devient inutilisable. Or cela, point de salut.

Au fur et à mesure je me suis fixé sur la combinaison suivante : Au quotidien (c’est à dire quand j’y pense) tout est archivé sur un NAS avec deux disques en RAID. De temps en temps, une à deux fois par an, je grille tout ce qui est pertinent sur des disques optiques. Ces derniers sont stockés hors site (chez les parents par exemple) au cas où ce qui est chez moi soit irrécupérable.

Le NAS c’est un DS207+ de Synology avec des disques de 1 To. Je n’ai jamais eu l’occasion de regretter et Synology a un suivi exceptionnel de son matériel : 4 ans après il y a encore des mises à jour alors qu’ils renouvellent leur gamme toutes les années. Le logiciel interne sait tout faire et l’accès root est possible pour ajouter ce qui manquerait.

Les disques optiques je suis passé d’années en années des CD au DVD, puis aux DVD DL et ce week end aux BD-R. Ça ne tient pas sur un seul disque mais la taille des répertoires grossit d’année en année et je me vois mal séparer ces unités en plusieurs. Cette année c’est le stockage des photos en RAW qui prends une place désastreuse. Il suffirait de trier et effacer ce qui n’a pas de sens, mais passer sur BD-R prend bien moins de temps :)

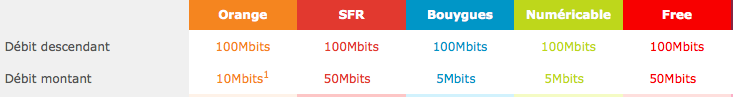

Le jour où j’aurai la bande passante montante nécessaire j’empilerai peut être des backup sur un stockage en ligne type crashplan ou une simple dedibox. Pour l’instant c’est assez inabordable avec ma connexion ADSL.

Quelques pistes d’attention

Une synchronisation n’est pas une sauvegarde

Dropbox ? Google Drive ? Gmail ? tout ça est à ranger dans la catégorie « synchronisation » et pas dans la catégorie « sauvegarde ». Si vous faites n’importe quoi ou si on vide votre compte, ça sera synchronisé d’un coup partout. Ce n’est pas purement hypothétique : ça arrive en vrai.

C’est vrai pour tout ce qui synchronise sans archivage. Si vous synchronisez votre NAS avec une Dedibox, que se passe-t-il si votre NAS est effacé ? Idem pour crashplan si vous n’achetez pas l’option qui active l’historique.

La synchronisation permet la haute disponibilité mais ça ne remplace pas un backup. Ce ne sont simplement pas les mêmes contraintes et les mêmes usages.

Un backup unique n’est pas suffisant

Vous avez un NAS avec un disque ? imaginez que demain il casse. Vous avez un NAS en RAID ? il ne vous servira à rien en cas de dégât des eaux, de dégât électrique majeur, de feu dans l’immeuble, ou simplement d’un cambriolage ou d’un méchant qui perce votre wifi ou votre mot de passe pour tout effacer.

Même si vous avez une totale confiance dans les serveurs redondés et sauvegardés de votre prestataire, les comptes gmail qui se vident c’est très rare mais c’est déjà arrivé. Tiens, imaginez aussi ceux qui avaient des données légales et bien placées avec un compte payant sur les serveurs redondés de megaupload… au revoir les backup. Le cas est extrême mais si la justice décide de saisir Crashplan, de bloquer Online.net ou d’interrompre Dropbox, vous n’aurez que vos yeux pour pleurer.

Deux sites distincts

Toujours avec les mêmes causes, même si vous avez bien deux backup, ils ne seront efficaces que s’ils sont sur deux sites différents. Un feu, un cambriolage, un choc électrique, ou un simple dégât des eaux risque de rendre inutilisable d’un coup vos deux backups. Point de salut : l’une des deux copies doit être hors site.

Ramener une copie au boulot, chez les parents ou chez des amis peut suffire. Pas besoin d’imaginer une architecture complexe.

DEUX MÉDIA DIFFÉRENTS

Pour des raisons similaires, je vous incite à prévoir deux solutions de backup différentes, avec des technologies différentes. En cas de défaillance imprévue, vous mettez toutes les chances de votre côté en espérant que l’autre type de média ne sera pas affecté. Pensez par exemple à ceux qui voyait dans le CD un support définitif et qui se sont retrouvés avec des disques inutilisables au bout de 5 à 10 ans ? En avoir deux copies n’a pas du aider beaucoup.

Cette règle n’est pas neuve, si vous mettez en route des RAID, la bonne pratique est d’avoir des disques de marques différentes ou au moins de modèle différents pour ne pas risquer qu’ils cassent à des dates proches (là aussi ce n’est pas hypothétique, ce sont des cas réels).

Quelques pistes

Dans la liste suivante il vous faut deux média différents, au moins un asynchrone ou avec historique, et au moins un hors site :

| Fiabilité | Hors site | Asynchrone | Historique | |

|---|---|---|---|---|

| Disque USB | mauvaise | partielle (*1) | oui | possible |

| 2x disque USB | bonne | possible (*1) | oui | possible |

| NAS simple | mauvaise | non | au choix | possible |

| NAS RAID | bonne (*2) | non | au choix | possible |

| Dropbox (synchro en ligne) | bonne | oui | non | possible |

| Crashplan (backup en ligne) | bonne | possible | non | oui |

| CD, DVD, BD-R | bonne sur 2 à 5 ans | possible | oui | oui |

| Serveur en ligne | au choix (raid ?) | oui | au choix | au choix |

| Bande | moyenne | possible (*1) | oui | oui |

(*1) Les disques USB et les bandes peuvent être mis hors site mais devront être amenés sur site pour les resynchroniser. C’est toujours à ce moment là qu’arrivent les problèmes, ou qu’on fait une mauvaise manipulation lors de la sauvegarde qui efface et la source et la destination. La solution est d’avoir un jeu d’au moins deux disques et de les amener sur site en alternance, ainsi on a toujours une copie sécurisée hors site quoi qu’il arrive.

(*2) Certains NAS RAID ne vous alertent pas (ou pas assez bien) quand un des deux disques est en rade. Du coup ça reste en rade jusqu’à ce que le second tombe aussi. Seuls ceux qui ont des alertes efficaces (c’est à dire qu’on ne peut pas ignorer même si on ne fait pas attention) sont à considérer comme ayant un RAID efficace.

N’oubliez pas que pour qu’une sauvegarde hors site par réseau soit efficace, il vous faut soit une bonne bande passante montante soit un volume de sauvegarde limité. Sauvegarder 100 Go par une ligne ADSL, même de bonne qualité, ça va vite ne pas être raisonnable. Vous ne profiterez réellement de Crashplan ou de ses concurrents qu’avec la fibre.

Enfin : Si vous laissez des sauvegardes hors site, et particulièrement si elles sont en ligne, les chiffrer n’est pas totalement inutile. Si voir vos données divulguées à des tiers pose problème, alors c’est même indispensable (et dans ce cas oubliez Dropbox).

![Formulaire d'inscription SFR [saisir le ] nom utilisé lors de votre commande en majuscule et sans accent [et] le téléphone fixe actuel](http://n.survol.fr/wp-content/uploads/2012/08/sfr.png)