–> Mis à jour pour Noël 2014 <–

Acheter une liseuse c’est bien, mais je vous conseille de bien qualifier vos critères avant. Un mauvais choix et elle restera au placard.

Littérature, partout avec vous

Vous lisez des romans, des nouvelles, des séries, essentiellement du texte. Le numérique vous permettra de lire dans les transports, dans la salle d’attente de votre médecin, sur un banc public, ou chez vous sur votre canapé et dans votre lit.

Il vous faut quelque chose qui tient dans la poche, avec un écran qui résiste à la lumière et une autonomie longue sans recharger. L’encre électronique est indispensable, oublier les tablettes LCD.

Ma nouvelle chouchou est la Pocketbook Ultra (elle est indiquée disponible fin août mais les expéditions ont déjà commencé). Elle arrive à être plus petite que la moyenne tout en gardant des boutons physiques. Elle est aussi une des dernières à garder de quoi jouer de la musique pendant la lecture ou lire les livres via synthèse vocale (text to speech).

Ma nouvelle chouchou est la Pocketbook Ultra (elle est indiquée disponible fin août mais les expéditions ont déjà commencé). Elle arrive à être plus petite que la moyenne tout en gardant des boutons physiques. Elle est aussi une des dernières à garder de quoi jouer de la musique pendant la lecture ou lire les livres via synthèse vocale (text to speech).

Elle bénéficie aussi du nouvel écran Carta à très bon contraste qu’ont eu les Kindle Paperwhite en exclusivité pendant un temps. Bref, si vous êtes prêts à payer du haut de gamme, c’est celle qu’il vous faut.

En prix plus raisonnable la Touch Lux 2 est à moins de 120 €. Comme sa grande sœur, elle sait ouvrir les fichiers standards EPUB, se synchroniser avec Dropbox et a un sur-éclairage optionnel pour lire dans le lit sans réveiller son conjoint.

En prix plus raisonnable la Touch Lux 2 est à moins de 120 €. Comme sa grande sœur, elle sait ouvrir les fichiers standards EPUB, se synchroniser avec Dropbox et a un sur-éclairage optionnel pour lire dans le lit sans réveiller son conjoint.

Côté concurrence, par exemple si vous souhaitez acheter de l’anglais depuis l’appareil lui-même, vous trouvez la Kobo Aura ou la Kindle Paperwhite. Je déconseille très fortement cette seconde, qui vous verrouillera à vie chez Amazon et qui ne saura pas lire les fichiers standards qui circulent partout ailleurs. Toutes quatre sont des bons matériels, de qualité très similaire (l’écran, pièce principale, vient des mêmes usines).

Dans tous les cas je vous conseille de privilégier les modèles à éclairage (pour moins de 30€ de différence, vous regretteriez de ne pas avoir cédé) et d’éviter les modèles non HD (pour faire simple : mis à part les Cybook Odyssey, celles qui ont l’éclairage ont la haute définition). Je fais parti de ceux qui considèrent qu’un plastique noir, gris ou de couleur sombre facilitera plus la lecture qu’un boitier blanc. Ça n’a l’air de rien mais autant le prendre en compte si vous hésitez.

Seul ovni : La Pocketbook Aqua. Basse résolution, sans éclairage, mais étanche et à l’eau et au sable si vous lisez dans le bain ou sur la plage.

Littérature, uniquement chez vous

Si vous ne lisez que chez vous, sur le canapé ou dans le lit, et que vous n’avez pas vraiment besoin de vous déplacer avec votre liseuse, vous pouvez rester sur les modèles précédents (qui sont très bien) ou envisager des modèles plus grand format qui sortiront bientôt sur le marché (mais qui sont moitié plus chers). Ces derniers modèles vous ouvrent aussi la voie aux livres techniques peu graphiques :

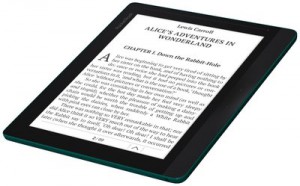

Celle que je vous conseille est la Pocketbook Inkpad. Elle a une très haute résolution (250 point par pouce, c’est à dire mieux que les liseuses « haute définition » standard) et une surface d’affichage équivalente à un livre grand format (8″), en plus de toutes les qualités des Pocketbook Touch Lux 2 citées plus haut.

Celle que je vous conseille est la Pocketbook Inkpad. Elle a une très haute résolution (250 point par pouce, c’est à dire mieux que les liseuses « haute définition » standard) et une surface d’affichage équivalente à un livre grand format (8″), en plus de toutes les qualités des Pocketbook Touch Lux 2 citées plus haut.

Aussi recommandée, mais une taille plus réduite (6.8″, contre 8″ pour l’Inkpad et 6″ pour les classiques), la Kobo Aura H2O : écran à fort contraste et très haute définition, plus une résistance à l’eau (notez le sigle « H2O », sans ce dernier il s’agit de modèles de taille ou de génération/qualité différente). La liseuse n’a pas non plus de multitouch (possibilité de pincer pour zoomer, comme sur tablette et smartphone) alors que toutes les autres ont cette possibilité.

Côté concurrence il y a les Kobo Aura HD (écran moins bon que les Aura H2O) et les Cybook Ocean. Cette dernière est 8″ mais avec un écran basse résolution d’un concurrent de e-ink. J’ai tendance à la déconseiller (mais on n’est pas à l’abris d’une bonne surprise).

Dans les quatre cas, le prix est plus élevé qu’une liseuse 6″, et si l’Inkpad et l’Ocean sont prévues cette année, seules les Aura HD et H20 est dans le commerce aujourd’hui. À vous cependant de voir si le passage de 6″ à 6,8″ est suffisant, les deux autres sont en 8″, bien plus grand.

Bandes dessinées, jeunesse, et hors littérature (cuisine, photo)

Pour les illustrés il vous faudra quitter les liseuses à encre électronique. Il y a bien eu de l’encre électronique couleur chez Pocketbook mais vous n’aurez pas l’éclat attendu pour apprécier la lecture.

Vous pouvez chercher dans les tablettes LCD classiques, pas forcément spécifiques au livre. Privilégiez un écran de très bonne qualité et haute résolution.

Pour de la BD belge classique, préférez une tablette 10″ qui aura la surface utile pour ne pas avoir à zommer sur chaque case. La Nexus 10 a de loin le meilleur rapport qualité/prix. Oui, ça fait presque 400€ mais ça les vaut.

Pour du comics les tablettes 7″ feront probablement l’affaire. Là aussi, la Nexus 7 a de très loin le meilleur rapport qualité/prix avec 200€. De vraiment très loin : vous trouverez un peu moins cher, mais énormément moins bien.

Pour du comics les tablettes 7″ feront probablement l’affaire. Là aussi, la Nexus 7 a de très loin le meilleur rapport qualité/prix avec 200€. De vraiment très loin : vous trouverez un peu moins cher, mais énormément moins bien.

Côté concurrence il y a les respectivement les iPad et iPad mini, mais ça vaut encore plus cher. Fuyez donc les tablettes premier prix (disons celles qui valent moins de 60/50% des prix que je vous donne) et faites attention aux autres (le prix ou une marque connue ne sont pas toujours révélateurs d’un contenu de qualité).

Si vous tenez à des petit prix, la Surfpad 2 de Pocketbook et la Cybook Tablet de Bookeen sont plutôt des bonnes affaires pour de la lecture (ils ont retiré le GPS et la caméra arrière pour avoir un écran de meilleure qualité).

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous aider du comparatif automatisé : Il vous construit une recommandation à partir de vos propres critères

Rappel : J’ai un emploi partie prenante dans le domaine de la distribution de livre numérique. Je ne prétends donc pas être objectif, mais je ne fais que des conseils que je soutiens personnellement, pas de la publicité. À vrai dire c’est justement parce que je crois en une solution que je travaille avec, pas l’inverse. Ces recommandations sont données à titre purement personnel, justement parce que j’ai eu la chance de tester les différents modèles moi-même.

Photo d’entête sous licence CC BY-NC-ND par Saad Sarfraz Sheikh

La différence est juste évidente après s’y être habitué : Isolation sans comparaison, au point de rendre inutile tous les intras à réduction de bruit active, qui donne un son direct, clair et sans perdition. À ça s’ajoute une tenue dans l’oreille qui vous permet de courir et sauter sans que ça ne bouge d’un poil.

La différence est juste évidente après s’y être habitué : Isolation sans comparaison, au point de rendre inutile tous les intras à réduction de bruit active, qui donne un son direct, clair et sans perdition. À ça s’ajoute une tenue dans l’oreille qui vous permet de courir et sauter sans que ça ne bouge d’un poil.