Auteur/autrice : Éric

-

#DCAout – Bleu

Il a fallu plusieurs heures pour le trouver, j’ai cru m’être trompé de jour – #DCAout -

#DCAout – Vendredi

Un vendredi d’août, c’est un peu comme un dimanche – #DCAout -

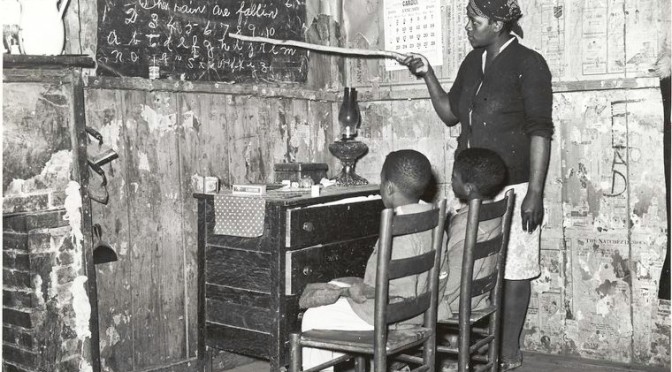

Noir et blanc photographique

J’ai entendu tout et son contraire sur le noir et blanc, qu’il est beaucoup plus difficile à gérer car la lumière et les contrastes ne pardonnent aucune erreur, et inversement qu’il est plus simple car on s’occupe de deux composantes en moins : la couleur et la diversité des sources lumineuses.

La composante qui m’intrigue le plus c’est le sens qu’on y attache, moi le premier. Invariablement, certains sujets ne se conçoivent qu’en noir et blanc, d’autres qu’en couleurs.

Est-ce un exercice de style ? Plus son auteur cherche l’artistique ou l’académique, plus la photo a tendance a passer en noir et blanc.

Je n’exclue pas l’idée d’un simple mimétisme académique, parce que certains sujets sont traités ainsi dans les modèles qu’on nous présente, mais je doute qu’il y ait uniquement ça.

C’est particulièrement vrai sur les portraits et quasiment obligatoire sur du nu. La même image en couleur peut facilement donner l’impression de gratuit ou de vulgaire. La même pose, en chair sans appareil photo et on détourne le regard.

Le noir et blanc semble une façon d’oublier le sujet, de s’en détacher, de prendre du recul pour penser autrement, oublier qu’il s’agit de personnes ou de nudité pour parler d’un concept abstrait « artistique », même si au final rien ne change.

C’est finalement très hypocrite, mais je ne suis pas différent.

Qu’est-ce qui vous fait passer en noir et blanc ? pourquoi ? Quelles émotions changent quand vous choisissez un rendu plutôt que l’autre pour la même photo ?

-

Ouvrir son angle de vue

J’ai commencé à vraiment m’éclater en photo quand j’ai pu monter mon objectif 85mm. Avec mon capteur c’est l’équivalent d’un 130mm. De quoi capter des visages et expressions en restant bien à distance, avec une ouverture magique de 1.8 pour détacher ces expressions de quasiment n’importe quel fond.

Aujourd’hui non seulement ça ne sera pas adapté aux portraits et silhouettes que je recherche mais il y a autre chose. Je ressens à la fois le besoin de me rapprocher et de prendre une vue et un contexte plus large, pas qu’un bout de visage. C’est un peu un manière de revenir dans l’image et de tisser une relation avec le sujet.

Je pense m’être fixé pour tenter le 35mm ; de quoi prendre une personne en pied tout en restant relativement proche, et un buste en étant carrément à côté. J’espère autant que je crains le grand changement. Hors pose fixe et préparée, je ne sais pas encore bien ce que je vais faire de tout cet espace autour du sujet. Mais surtout, ça va me forcer à m’impliquer dans la photo au lieu de rester en dehors.

Je suis certain de ne pas être le premier à avoir fait ce chemin. Comment l’avez-vous abordé et vécu ?

Photo d’entête sous licence CC BY-NC par Kristopher Chandroo

-

Rapport au corps

Notre rapport au corps est quand même bien tordu. Le moindre bout de peau est considéré comme à masquer.

Oh, on s’en défend en montrant du doigts certains pays qui vont voiler jusqu’au visage, mais nous ne sommes pas si différents. Laissez une photo de décolleté, un bout de fessier, et c’est à cacher pour ne pas faire peur aux enfants ou aux patrons (je laisse à d’autre l’explication du pourquoi les deux tombent dans la même catégorie).

Nous sommes en fait bien plus hypocrites, en créant des contextes très normalisés, chacun avec son bout de peau qui a le droit ou pas le droit d’être montré. Mettez un bikini hors de la plage, ou des simples sous-vêtements à la place d’un maillot de bain pourtant pas plus couvrant, et voilà l’atteinte à la pudeur.

Nous menons la caricature assez loin pour pouvoir montrer à peu près tout ce qu’on peut imaginer tant que c’est pour vendre sur une publicité, mais en parallèle on invoquera le bien être des enfants à la moindre nudité partielle, voire pour un soutien gorge un peu visible.

Comment en est-on arrivés à trouver le corps de l’autre scandaleux et le notre honteux ? Ce revirement est relativement récent au moins dans notre pays, demandez à la génération de mai 68. Mais surtout, pourquoi cédons-nous en continuant à cacher les corps, leur représentation, et à les étiqueter pour encourager ce tabou ?

Photo d’entête sous licence CC BY-NC-ND par Martin Bausewein

-

Illimité dans le livre ?

Pour l’instant je suis dans une position d’observateur. Je ne sais pas ce que ça va donner, comment. Je retiens bien d’émettre un quelconque jugement tranché.

En fait, s’il y a une chose de certaine, c’est justement que je ne sais pas. On avance en plein brouillard, Amazon comme les autres. C’est juste cohérent dans la stratégie d’Amazon via la masse d’auto-édition et de maîtrise de toute la chaîne de diffusion.

Si je suis observateur c’est que j’ai quand même quelques effets positifs à vérifier :

Le premier c’est l’effet de découverte. L’illimité c’est faire sauter les freins à la lecture d’un livre hors cadre. On peut essayer, sans crainte, et au pire ça ne plait pas et on passe à un autre. Et pourquoi pas même loucher sur de la poésie qu’on n’aurait jamais acheté sur une heure de temps libre ? Ça peut diminuer l’effet best-seller qu’on achète pour s’assurer une lecture standard mais qui décevra rarement complètement. Ça peut.

Le second est sur le financier. Les services semblent viser le 10 € par mois. C’est beaucoup, plus que la plupart des lecteurs n’investissent, y compris des grands lecteurs. Certes il y a des lecteurs qui se contenteront des 10 € par mois et qui actuellement mettent un peu plus. Ils ne sont pas légion. Mais ça peut aussi inciter des gens à suivre ces 10 € dans la durée, à les engager. C’est l’effet habituel des abonnements, généralement très rentables pour les vendeurs. Et ça peut aussi tenter des gens qui mettent actuellement moins que ça en une année, à sauter le pas parce qu’ils en auront pour leur argent. Bref, ça peut tout à fait rémunérer la chaîne éditoriale plus qu’elle ne l’est actuellement. Ça peut.

Même si les gens ne payent pas plus par an, ils pourront lire plus, sans que ça ne soit au détriment des auteurs (vu que la rémunération est la même). Sauf que lire plus ça se fait forcément à l’avantage des plus petits auteurs, des indépendants. Une fois qu’on a lu le best-seller, ce sont les autres qu’on va lire. Si la rémunération globale est la même, on va l’étendre sur plus de monde, rémunérer un peu plus les petits auteurs et un peu moins les best-seller. Je vois cette possibilité comme positive.

Ça peut aussi relancer la lecture parmi les autres loisirs. On fait sauter des barrières que sont le déplacement en boutique (physique ou en ligne), la barrière de l’achat (Amazon l’a déjà partiellement faite sauter en enregistrant la CB dans le compte client), et le « c’est cher quand même ». Ça peut.

Inversement il y a deux arguments que je n’achète pas, ce sont ceux de la comparaison avec la musique et de la rémunération par lecture. La musique a un usage tout à fait différent du livre. Le modèle commercial ne peut pas s’y transposer directement. Quant à la rémunération par lecture, elle est un non-objectif. L’important est combien les auteurs et éditeurs récupèrent, en valeur absolue. Imaginons que les gens se mettent à lire plus en dépensant autant, la rémunération par lecture diminue mais la rémunération absolue reste la même. Personne n’y perd. Si.

Bref, ça peut, si. Je n’en sais juste rien. Mais il reste des opportunités.

Photo d’entête sous licence CC BY-NC-ND par Paul Liberwirth

-

Streaming or not streaming ?

Pour avancer et créer quelque chose de nouveau, il faut déjà arrêter de tout cloisonner dans des tiroirs étanches.

Promouvoir ou combattre le streaming ? c’est courte vue.

- J’ouvre mon navigateur, je clique sur lire, j’ai la première page qui se télécharge et s’affiche. Je clique sur page suivante, j’ai la seconde page : Streaming.

- J’ouvre mon navigateur, je clique sur lire, il télécharge tout ou partie du livre dans un cache de façon transparente. Je n’ai pas accès au fichier mais je peux désormais lire sans connexion Internet : Streaming ou pas streaming ?

- Même procédé, mais le tout est encapsulé dans une application smartphone plutôt qu’un navigateur. L’app se connecte, me présente les livres, télécharge silencieusement ceux que je lis. Je n’ai toujours pas accès aux fichiers mais j’ai une application de lecture qui synchronise en ligne : Streaming ou pas streaming ?

- Même procédé, mais cette fois ci j’ai en plus accès à un site web en parallèle, sur lequel je peux télécharger les fichiers : Streaming ou pas streaming ?

La distinction entre l’accès fichier et l’accès streaming n’est pas aussi tranchée que cela. Il y a une zone grise plus grande qu’on ne le pense. Parce qu’une application qui synchronise mais qui ne donne pas accès aux fichiers sources, c’est finalement assez proche d’un streaming, juste avec un peu moins de contraintes.

Et si on parlait plutôt des usages ? L’important c’est de savoir si j’ai besoin d’une connexion Internet à chaque lecture, si je peux lire sur l’appareil de mon choix – y compris ma liseuse e-ink -, et si j’ai le contrôle du fichier, s’il est pérenne ou si quelqu’un peut m’en retirer l’usage, etc.

-

Changer d’air

On croit toujours être différent. On l’est toujours, mais ça n’empêche pas les autres d’avoir aussi raison.

J’ai toujours eu travail et passion dans l’informatique, dans le web. Mon relationnel aussi. J’ai fait le sourd quand on me disait que je ne devais pas faire d’informatique pour me détendre.

J’ai eu raison, car c’est aussi là que j’ai tant reçu et tant pu faire. Mais j’ai eu tort, en ce qu’une fois le trop plein arrivé il ne reste plus rien pour souffler.

Je me suis fixé un vieil objectif que j’ai repoussé depuis de nombreuses années, hors informatique. Je crois que j’ai besoin, pour moi, d’y avancer.

Je l’ai juste fait tard. Maintenant j’ai un mur à franchir au lieu d’une colline à gravir, et c’est loin d’être gagné, mais je ne peux plus me permettre d’échouer à le franchir.

Photo d’entête sous licence CC BY-NC-ND par Susan Sermoneta

-

Qu’êtes-vous prêts à faire pour autrui ?

Plus j’avance plus je me rends compte que je qualifie les gens d’abord sur un critère : En cas de besoin, mon interlocuteur a-t-il plus tendance à se sacrifier pour autrui ou à sacrifier autrui pour lui-même ?

Certes, posée ainsi la question est vague, trop sujette au contexte, voire caricaturale – classer les gens dans des cases l’est toujours – mais je ne peux m’empêcher de voir très peu de gens dans la zone grise. Tout juste quelques uns ont peut être une réaction différente envers les gens qu’ils connaissent et envers les inconnus, mais je n’en suis même pas certain.

Qu’êtes-vous prêt à faire pour autrui ?

Si quelqu’un vous a donné rendez-vous dehors, qu’il est en retard, qu’il pleut à verse, et que vous auriez aimé être ailleurs : attendez-vous cinq minutes ? dix ? une heure ? une après-midi ?

Je suis de ceux qui vont non seulement attendre toute l’après midi sous la pluie, mais qui en plus vont retourner inquiet et tenter de joindre leur interlocuteur non pour se plaindre mais pour proposer leur aide, car à mon sens l’absence ne peut relever que d’un fait sérieux et grave.

Souvent pour la même raison, ceux qui sont prêts à donner d’eux-même sont ceux qui auront tous les scrupules à demander aux autres. On peut parler de timidité mais ça va plus loin que ça. Chérissez ces gens là, car ce sont eux qui font la beauté de notre monde.

Je ne leur reproche pas, mais je tisse difficilement de relation avec ceux qui ne penchent pas instinctivement du même côté que moi. Ce n’est même pas une question de réciprocité, juste que tôt ou tard cette relation rend difficile de tenir mes propres valeurs.

-

Statistiques en folie

Je vois trop d’articles ainsi, et beaucoup sur la question de la dangerosité du vélo. Jouer avec les statistiques c’est bien, mais il faut un minimum de mise en contexte si on ne veut pas raconter n’importe quoi.

Ainsi, 80% des accidents mortels ont lieu entre véhicules motorisés uniquement. Alors convaincu?

Pas du tout. Quelle est la proportion de véhicules motorisés et non motorisés sur la route ?

Les véhicules motorisés ont beau faire 80% des accidents mortels, si au final ils représentent plus de 80% de la circulation – ce qui est probable – ils peuvent tout à fait être en fait *moins* dangereux que les autres.

En fait c’est encore plus complexe car ici on parle des accidents entre véhicules motorisés *uniquement*. Il faudrait plutôt comparer d’un côté ceux qui se font « avec un véhicule motorisé » et de l’autre ceux qui se font « avec un vélo ». Bien entendu certains compteront dans les deux catégories. Ou, suivant ce qu’on veut calculer, regarder en fonction du responsable de l’accident.

72% des piétons sont blessés par une voiture, quand seulement 2% le sont par un cycliste

Ok, maintenant le vélo représente-t-il plus ou moins de 2% de la circulation ? S’il représente plus de 2% de la circulation, alors on peut considérer qu’il est moins dangereux pour les piétons. Si à l’inverse il représente moins de 2% de la circulation, alors on peut considérer qu’il est *plus* dangereux qu’un autre moyen de transport.

Pour aller même plus loin, si la voiture représente plus de 72% de la circulation et qu’en même temps le vélo en représente moins de 2%, le vélo serait même plus dangereux qu’une voiture pour les piétons.

L’article n’a aucun chiffre sur les proportions de circulation. Je n’en ai pas plus. Je ne sais pas si le vélo est dangereux ou pas, pour lui ou pour les autres, avec casque ou sans casque.

La chose que je sais c’est que rien dans les chiffres donnés ne permet de tirer une quelconque conclusion à ce niveau. Toutes les affirmations et argumentations de l’article source présentent le même défaut d’analyse statistique : Utiliser des chiffres absolus sans mise en contexte.

J’aime bien citer une superbe (fausse) argumentation dans le même genre :

Je vous recommande de mettre des chemises au boulot, car il y a beaucoup plus d’accidents du travail graves sur des gens en tshirt que sur des gens en chemise.

Bien entendu avec la mise en contexte on se rendra compte que les gens en chemise sont généralement dans les bureaux et que les ouvriers ou personnes faisant des travaux risqués portent habituellement des tshirts (mise en contexte), que la proportion d’accident est liée au type d’activité et non à l’habillement (causalité vs corrélation)… mais tout ça n’est qu’un détail.

Photo d’entête sous licence CC BY-NC-ND par Michael Donovan