« Il faut avoir des contraventions routières proportionnelles aux revenus. »

Je veux bien en discuter mais je ne trouve pas que ça aille de soi.

J’ai trois contraintes pour les contraventions routières :

- Que ce soit simple, automatique

- Que ce soit dissuasif

- Que la peine ne soit pas excessive par rapport à la faute

Est-ce simple et automatisable ?

✅ On peut imaginer une contravention dépendante du quotient familial. Ça complexifiera certainement des choses mais ça ne me parait pas impossible.

Est-ce dissuasif ?

Je pense que c’est là qu’on va commencer à diverger.

Je croise beaucoup de personnes aisées, voire très aisées, dans les 20% les plus riches en revenu. Ça monte même probablement dans les 1% pour quelques uns. Je n’en connais aucun qui se moque du risque de prendre une contravention, ou qui considère cette possibilité comme une commodité (comprendre « je suis prêt à payer l’amende pour avoir le droit de faire ça »).

Aucun. Ce n’est qu’une expérience personnelle forcément biaisée mais je ne crois avoir lu aucune étude concluant que l’éventuelle disparité des infractions routières en fonction des classes sociales viendrait d’une absence de dissuasion du montant de l’amende.

Note : Ça n’empêche pas une telle disparité d’éventuellement exister pour d’autres raisons — même si je préférerais avoir des chiffres avant de le considérer comme acquis. Je crois d’ailleurs avoir lu des articles faisant des liens avec des questions socio-culturelles plus larges.

J’imagine que ça puisse être considéré comme une commodité pour la frange ultra-minoritaire des ultrariches, multimillionnaires et milliardaires, mais je ne suis même pas certain que ce soit le cas. On ne voit d’ailleurs pas en circulation de « tout puissant » qui circule sans rien respecter ni peur du gendarme en disant « de toutes façons je paie » (autrement que par bravade quand ils sont vexés d’avoir été pris).

Ceux qui se moquent totalement des règles semblent plutôt être ceux qui pensent pouvoir éviter de subir la répression (les politiques et personnes connues), et même eux ne semblent le faire qu’à la marge (ce qui semble plutôt impliquer un enjeu d’acceptabilité sociale que de montant d’amende).

❌ Bref, sauf à avoir des éléments concrets montrant l’absence de dissuasion, on est pour moi dans la solution à un non-problème.

Ou plutôt, pour être complet : Le problème existe probablement mais dans la probabilité de subir la contravention et pas dans le montant de celle-ci.

Ça fait bien longtemps qu’on sait qu’en justice la prévention passe plus par la probabilité d’être pris que par la gravité de la peine. L’effet des radars en quelques années va plutôt en ce sens. C’est d’ailleurs aussi tout l’intérêt des contraventions : Des peines rapides et simples, qu’on peut donc émettre de façon plus fréquentes, quitte à ce qu’elles soient plus faibles.

Ce principe vaut pour tous. On peut par contre imaginer sortir du mode contraventionnel ceux qui dépassent un certain nombre de contraventions de la même catégorie sur une période donnée, comme ça on couvre même les exceptions pour qui la contravention ne dissuade pas.

La peine est-elle excessive ?

Dans les discussions on me retourne parfois l’argument, en me disant, qu’évidemment, une peine de 135 € c’est majeur pour une personne au RSA.

Ce serait difficile à nier. Je n’exclus nullement qu’il puisse, au contraire, être pertinent de réduire les montants dans certains cas. Je ne crois cependant pas que réduire les amendes dans certains cas implique forcément de les augmenter aussi dans d’autres. Les deux mécanismes n’ont pas à êtres liés.

On retrouve d’ailleurs ça dans les crèches et autres services qui sont liés au quotient familial. C’est une aide pour les plus pauvres, pas une proportionnalité aux revenus. Les deux ne se confondent pas — et ce qui légitime les aides pour assurer les services pertinents aux plus pauvres ne légitime pas forcément aussi des aides pour payer les peines d’infractions qu’on ne voudrait pas voir commises.

Est-ce juste ?

La justice au sens moral est une notion très personnelle. Je ne peux que donner mon sentiment.

Pour exemple, si mon voisin fait l’effort d’avoir une seconde activité en parallèle que ce soit pour assurer un fauteuil électrique à sa fille handicapée ou pour se payer un home cinéma dernier cri, je ne vois pas pourquoi il devrait payer plus cher ses fautes que moi.

Le truc c’est que je suis en train de créer un exemple ad-hoc. On me trouvera évidemment des dizaines d’autres exemples qui illustreront l’opposé.

Je crois beaucoup à l’individualisation des peines, parce que je crois que la peine doit à chaque fois est la plus petite possible tout en restant dissuasive.

L’idée c’est que c’est au juge de faire ce travail de tri. Le revenu compte probablement mais l’individualisation de la peine ne se résume vraiment pas à donner une amende forte aux riches et faible aux pauvres. C’est très dépendant du contexte des faits, de la personnalité des auteurs, et de comment les choses sont comprises, niées ou assumées. Autant de choses qui ne sont pas possibles sur une contravention.

En fait je ne suis même pas certain que pour deux personnes dans une situation exactement identique (personnes à charge, effort, travail) mais avec des revenus différents(2), il soit forcément plus juste que les fautes impliquent des peines proportionnelles aux revenus. L’intention de collectivisation de la maxime « chacun paye suivant ses moyens et reçoit selon ses besoins » ne me parait simplement pas s’appliquer aux peines et délits qui sont par nature individuels. Il est d’ailleurs interdit d’en faire des caisses communes.

2 : Les idéalistes diront que ça ne devrait jamais arriver mais notre monde n’est malheureusement pas idéal.

Je conçois la justice d’offrir les services à tous : santé, transport, justice, éducation, etc. Je ne crois pas que s’assurer que le voisin ait aussi mal que soi quand il brave la loi doive être dans le cahier des charges.

« Ok mais tu proposes quoi Éric ? »

- Automatisation des contraventions (radars, vidéos, etc.)

- Systématisation de la verbalisation par les forces de l’ordre (quitte à réduire au contraire le montant des amendes si nécessaire)

- Verbalisation pour tous les cas signalés par des tiers via photo ou vidéo quand c’est à la fois manifeste et gênant ou dangereux.

- Création d’une « infraction répétée » qui envoie au tribunal avec une peine réellement individualisée pour ceux qui accumulent les contraventions

- Arrêt de la récupération des points sur le permis en payant des stages bidons (quitte à baisser les pertes de points des infractions pour laisser un réel droit à l’erreur dans un contexte où la verbalisation serait bien plus fréquente qu’aujourd’hui à la moindre erreur)

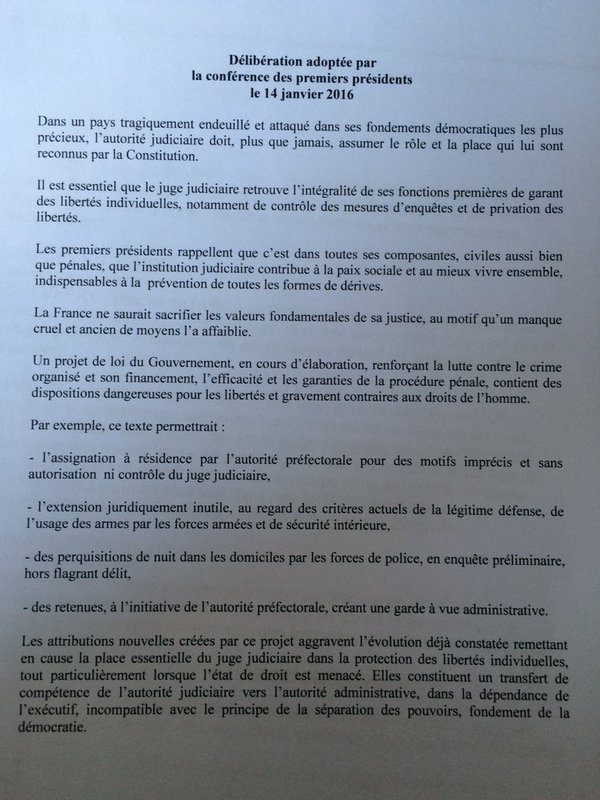

L’auteur souligne également le phénomène de l’aggravation des sanctions. il est le résultat selon lui de l’instauration des peines planchers, du développement du jugement en comparution immédiate, des pressions de l’opinion et du pouvoir sur les magistrats qui se protègent en prononçant plus souvent des peines d’emprisonnement et en maintenant plus de détentions provisoires. Et il rappelle que cela n’est en rien propre à la France mais présent dans de nombreux pays. Quand bien même la population pénale diminue dans d’autres.

L’auteur souligne également le phénomène de l’aggravation des sanctions. il est le résultat selon lui de l’instauration des peines planchers, du développement du jugement en comparution immédiate, des pressions de l’opinion et du pouvoir sur les magistrats qui se protègent en prononçant plus souvent des peines d’emprisonnement et en maintenant plus de détentions provisoires. Et il rappelle que cela n’est en rien propre à la France mais présent dans de nombreux pays. Quand bien même la population pénale diminue dans d’autres.