Démocratie, littéralement « le peuple au pouvoir ». Qui diable a instauré l’idée que le tirage au sort serait une procédure démocratique ?

Lors d’un tirage au sort le peuple dans son ensemble, ne décide de rien, n’influe sur rien, ne choisit même rien. Il n’a aucun pouvoir, ni avant, ni pendant, ni après le mandat.

La procédure du tirage au sort est équitable dans le sens que tout le monde a la même chance d’être nommé, mais elle n’est en rien démocratique, pas plus que ne l’est une monarchie. Dans le premier cas c’est le hasard qui décide, dans le second cas c’est Dieu (ou le hasard de la naissance pour ceux qui n’y croient pas) : la différence est tenue.

Si nos démocraties représentatives représentent déjà un fort compromis, le tirage au sort est lui à l’opposé total du terme.

Qu’on ne se méprenne pas : Le tirage au sort est une très bonne procédure en soi. Il est très utile par exemple pour les assemblées où il est requis de n’avoir aucune position préalable, voire aucune compétence particulière. L’élection des jurés d’assise par tirage au sort est très adaptée. L’élection d’une assemblée constituante peut l’être aussi si l’objectif n’est que la production d’un travail préalable, qui sera ensuite discuté par le peuple à qui reviendra la décision finale.

Mais le tirage au sort pour décider au nom d’une collectivité ? représenter le peuple lors des décisions politiques ? quelle idée ! Même une très mauvaise élection avec un choix limité et une opposition muselée donne un pouvoir plus grand au peuple. Le résultat n’en sera pas meilleur, mais au moins cette élection tronquée pourrait se réclamer d’une parcelle du terme démocratie que le tirage au sort n’aura jamais.

Même la représentativité, qui intuitivement semble parfaite, sera une catastrophe à défaut d’un corpus élu suffisant pour limiter les aléas : On reconnait un tirage vraiment aléatoire au fait qu’il n’a justement que très peu de chances d’être représentatif de l’ensemble de départ.

Le système politique actuel a fini par en dégouter plus d’un, mais de là à imaginer le tirage au sort comme l’apogée de la démocratie, nous sommes arrivés bien bas.

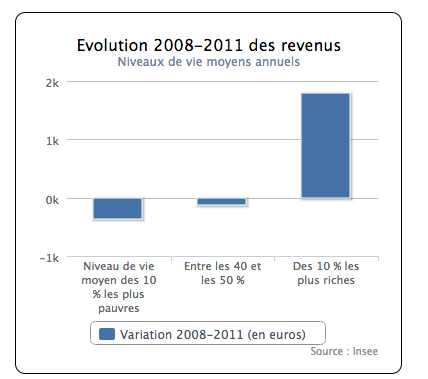

Rappel : 46% des foyers fiscaux ne sont pas imposés sur leurs revenus (pour cause de revenus trop faibles). Il est donc assez facile de déduire que l’évolution de l’imposition sur le revenu ne compense même pas l’inégalité de l’évolution des revenus : Si vous payez un impôt sur le revenu, il y a toutes les chances pour que vous fassiez parti de ceux qui y ont gagné entre 2008 et 2011.

Rappel : 46% des foyers fiscaux ne sont pas imposés sur leurs revenus (pour cause de revenus trop faibles). Il est donc assez facile de déduire que l’évolution de l’imposition sur le revenu ne compense même pas l’inégalité de l’évolution des revenus : Si vous payez un impôt sur le revenu, il y a toutes les chances pour que vous fassiez parti de ceux qui y ont gagné entre 2008 et 2011.