Encore une pétition pour la comptabilisation du vote blanc. Je ne comprends toujours pas. L’idée de départ est séduisante mais dès qu’on fouille…

Il faudrait comptabiliser le vote blanc !

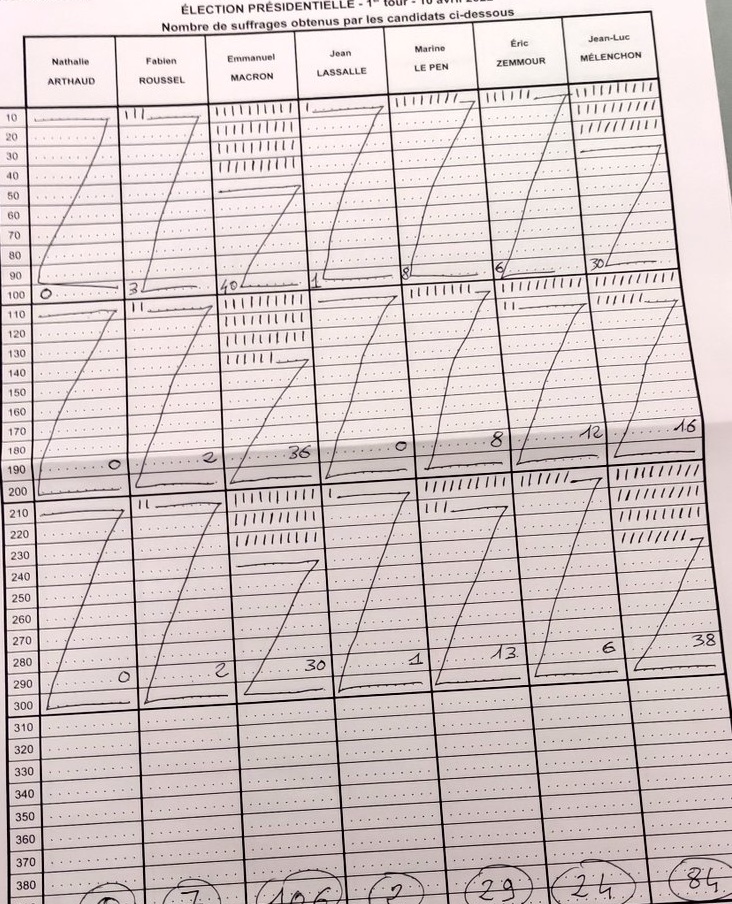

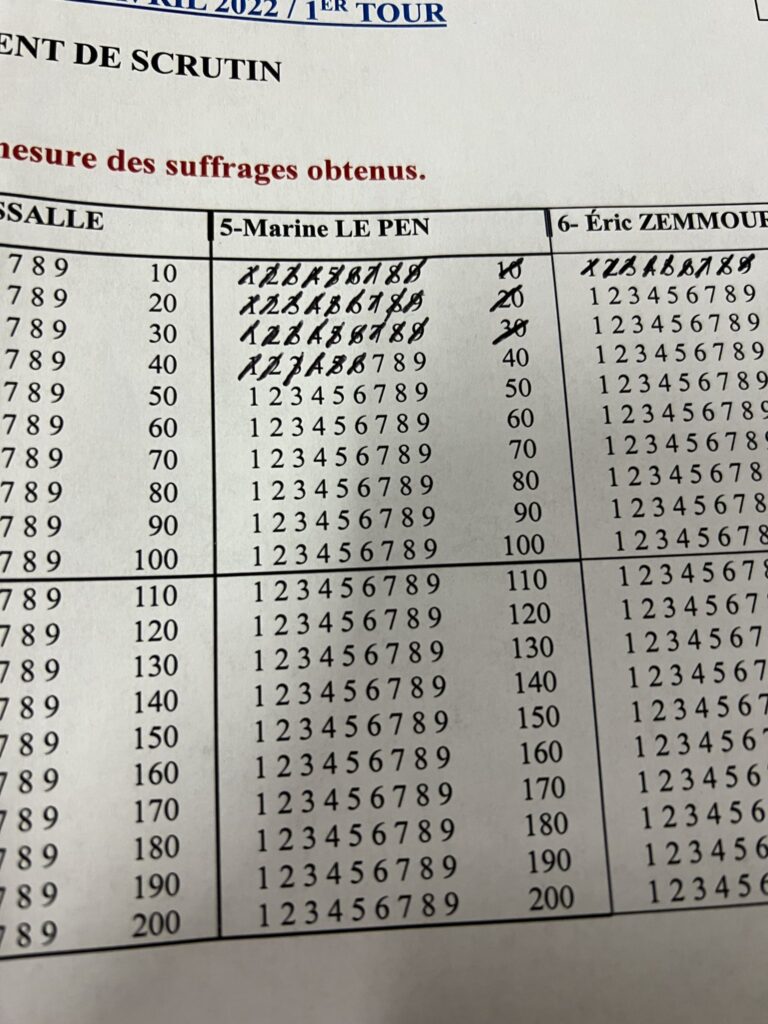

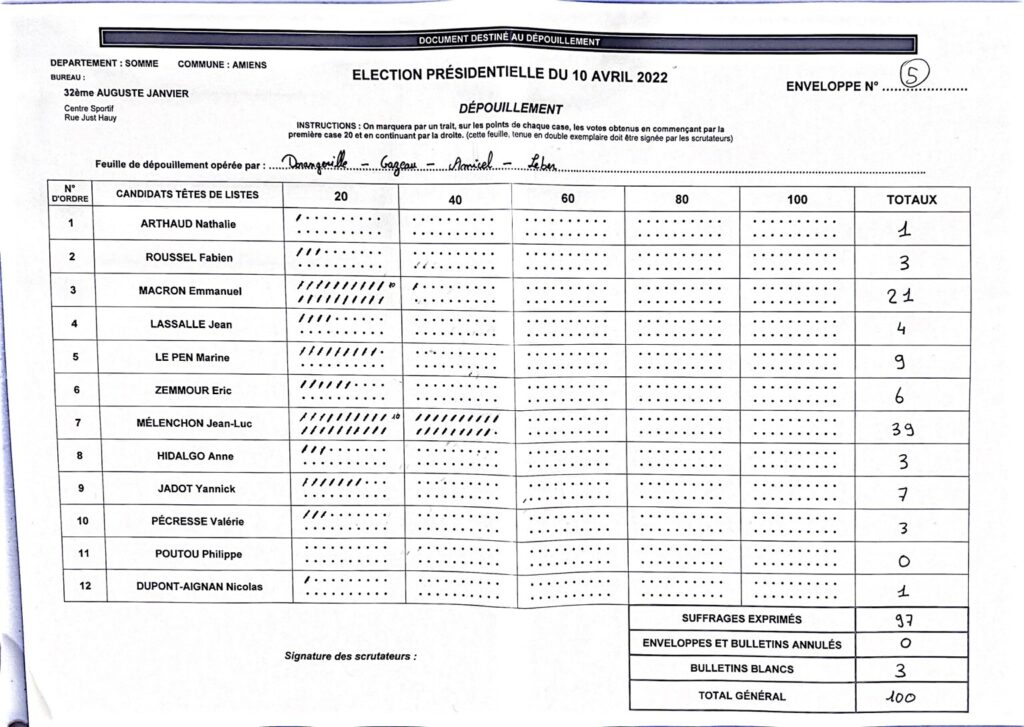

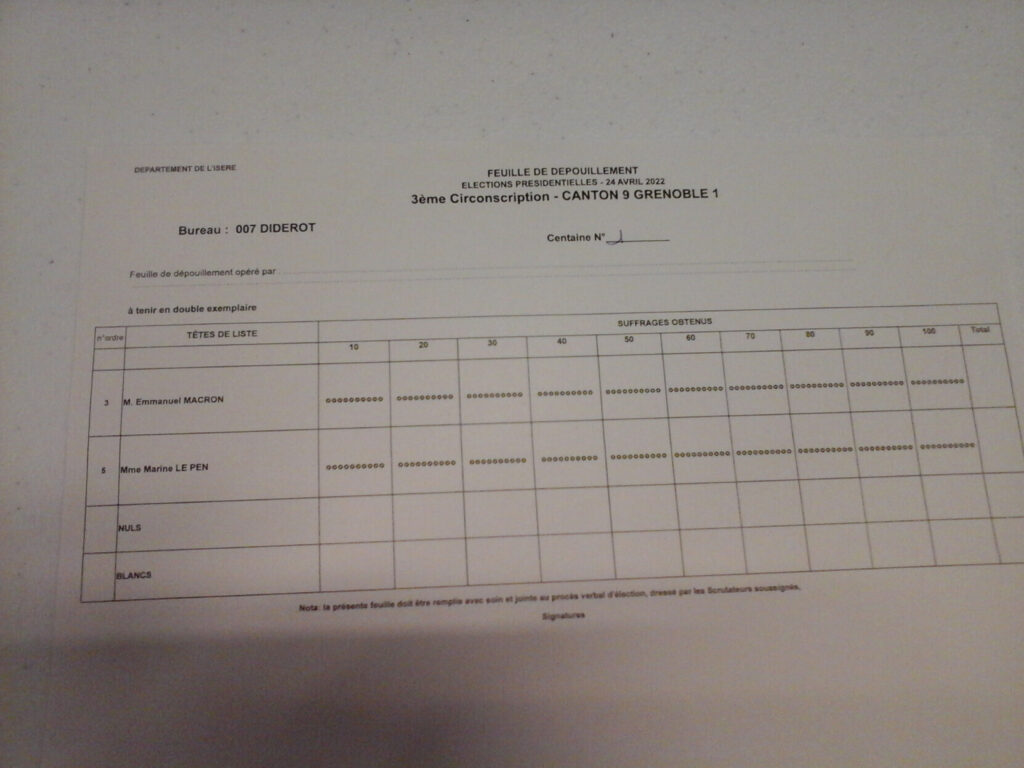

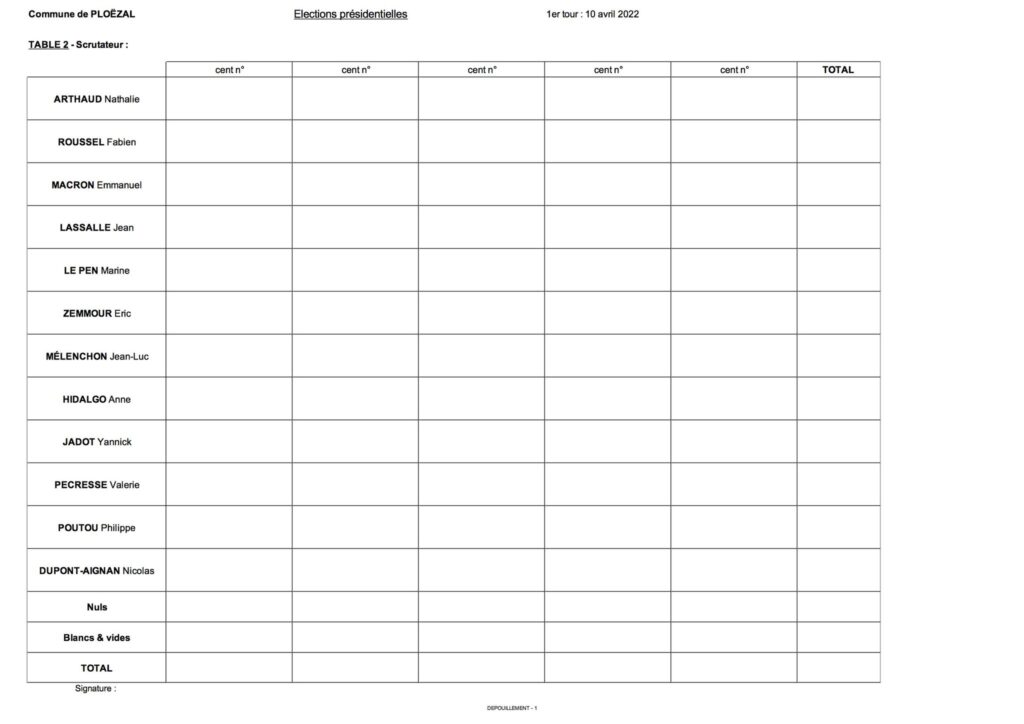

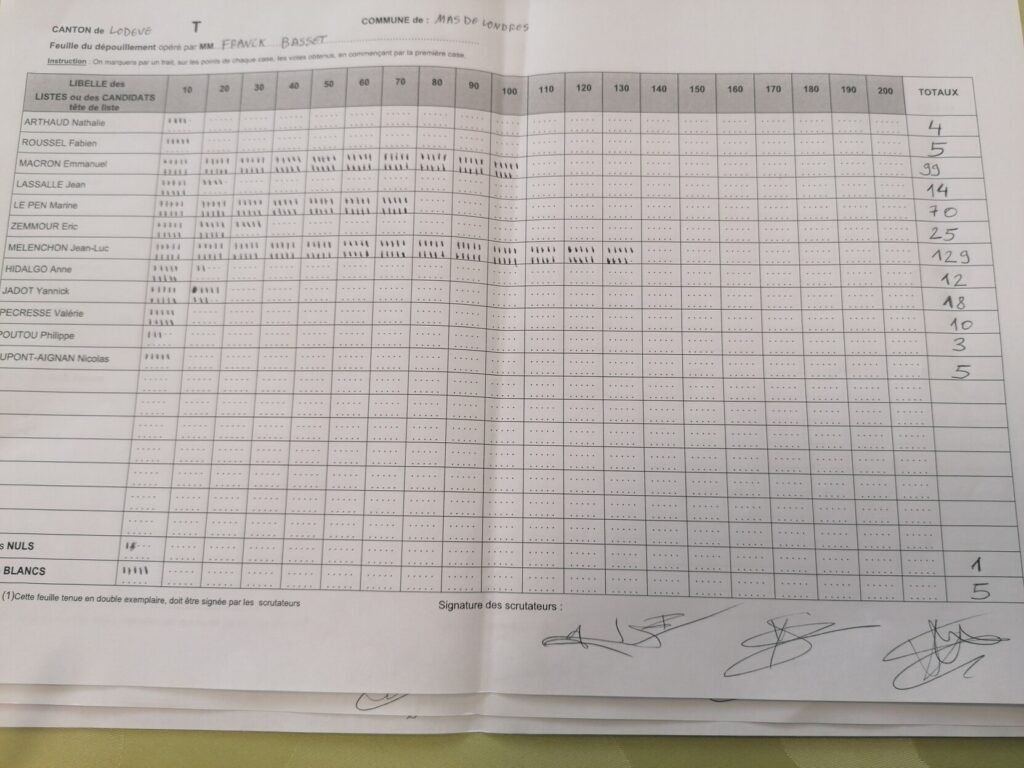

Il l’est. Au dépouillement chacun pourra le constater. On décompte aussi précisément les votes blancs que les autres votes, avec un compte séparé, public, publié, au vote près.

Ok, mais comme il n’y a pas de bulletin blanc, on ne peut pas voter blanc !

On peut mettre son propre papier blanc, mais surtout on peut mettre une enveloppe vide. Une enveloppe vide est un vote blanc, compté comme tel. Sur les ordinateurs de vote (il en reste malheureusement), le vote blanc fait explicitement partie des choix proposés.

Ok, ils sont comptabilisés, on peut voter blanc, mais à la TV ils présentent des pourcentages sans les votes blancs !

Oui, souvent, quoi qu’on voit passer de plus en plus de représentations pour mesurer l’abstention. Le vote blanc est généralement moins intéressant car assez faible. S’il était de 10 % la TV en parlerait certainement plus.

Les chiffres sont publics, au vote près. Il est possible à chacun de faire une représentation incluant les blancs, ou l’abstention, ou ce qu’on veut. J’en ai d’ailleurs vu plusieurs passer.

Toujours est-il que les chaines de TV sont libres et font bien les analyses avec les répartitions qu’elles souhaitent. Le problème n’est là ni dans le vote blanc ni dans sa comptabilisation.

Oui mais il ne fait pas partie des suffrages exprimés !

Il est dans les suffrages, comptabilisé. La notion de « suffrage exprimé » est juste une catégorisation arbitraire qui veut dire « suffrages sans les blancs et les nuls ». Dire que ça n’inclut pas les blancs, c’est une tautologie. C’est un peu comme si on se plaignait que quelqu’un n’inclut pas le PCF dans la répartition des suffrages de droite.

Mais du coup il ne sert à rien dans l’élection !

Oui. C’est même son rôle : Permettre à quelqu’un de ne pas s’exprimer (mais quand même aller voter, parce qu’on garantit le secret de ce choix de vote).

Si on veut s’exprimer, il y a des bulletins avec des choses exprimées dessus (pas forcément ce qu’on veut, mais ça c’est discuté plus bas)

Sauf qu’il exprime quelque chose, il devrait empêcher l’élection si [le blanc est majoritaire] !

Ah ? Mais si un électeur vote blanc, pourquoi imaginer qu’il exprime forcément une volonté de recommencer l’élection ?

Certains votent blanc par rejet du système lui-même, d’autres par rejet des choix proposés, d’autres parce qu’ils ne savent pas se décider, d’autres parce qu’ils n’ont pas d’avis, d’autres parce qu’ils ont un avis mais que plusieurs candidats leur vont, d’autres parce qu’ils ont une pression sociale pour aller au bureau de vote mais n’ont pas envie de s’exprimer pour autant, d’autres…

Prêter une intention unique et spécifique au vote blanc c’est le prendre pour un bulletin avec quelque chose de précis écrit dessus. Ce n’est pas le cas.

À dire vrai, si quelque chose devait relancer l’élection, ce serait plutôt le décompte des votes nuls, soit parce qu’une majorité d’erreurs de vote dénote un problème avec l’élection, soit si on avait une majorité de votes exprimant effectivement quelque chose de commun même si ce n’est pas dans les choix proposés.

Il faut juste une élection avec de nouveaux candidats, ceux là n’ont pas su créer une adhésion.

Outre le problème explicité dans le bloc précédent : Avec qui ? Qu’est-ce qui fait penser que ces nouveaux candidats auront plus d’adhésion ?

Les candidats de l’élection sont ceux qui ont gagné les primaires, ou ont eu le soutien de groupes de grande taille, ou sont sortis comme les plus propices dans les sondages dans leur base électorales. Ce sont objectivement les meilleurs possibles pour porter les différentes voix. Pas les seuls, mais objectivement parmi les meilleurs. Recommencer avec d’autres c’est recommencer avec ceux qui n’atteignaient même pas ces jalons, qui sont objectivement moins bons à remporter l’élection et obtenir l’adhésion. Selon toutes probabilités, ils auraient eu des scores encore plus faibles. Ne parlons même pas des électeurs qui voteront blanc la seconde fois parce qu’ils préféraient les candidats du premier vote, ou parce qu’ils sont contre l’idée de recommencer l’élection.

Au bout d’un moment il y aura peut-être résignation des électeurs à ne pas faire de rejet et à accepter un candidat, mais si c’est à la seconde ou à la troisième élection, le candidat de ce moment là sera-t-il vraiment meilleur que celui qu’on aurait eu au premier tour et qui avait assez de soutien et d’adhésion pour se présenter à ce moment là ? Probablement pas.

Mais on ne peut pas accepter l’élection d’un candidat majoritairement rejeté !

Alors déjà on ne peut pas dire qu’il est majoritairement rejeté. Le blanc est loin d’être significatif aujourd’hui, et même s’il l’était on ne sait toujours pas quelle proportion de ces blancs exprime un rejet. Justement parce que ces votes sont… blancs.

Ensuite c’est vicié, surtout sur une élection à deux tours. On trouvera toujours une coalition majoritaire pour empêcher le favori de gagner. Ça ne veut pas dire que cette coalition dégage un avis majoritaire pour quoi que ce soit.

Oui mais si on ne veut rien dans les choix proposés ?

Comme il y a des opinions très diverses dans la population, tout le monde ne peut pas être en phase avec le choix final et c’est normal.

La pétition actuelle en est une bonne illustration. Elle tente de fédérer sur le mode « les résultats du second tour ne nous conviennent pas ». Soit, mais quand il y a 12 candidats au premier tour et 2 au second tour, c’est normal qu’une bonne partie des électeurs auraient préféré autre chose. Ça n’est pas une justification pour bloquer le système.

Si on est minoritaire, alors on prend son mal en patience, et on donne sa voix à celui qui se reproche le plus de ses opinions, même s’il en est très loin (ça sera toujours mieux que quelqu’un qui est encore plus loin). Vous pouvez aussi ne pas voter ou voter blanc, si pour vous le résultat ne change rien.

Si on appartient à un courant majoritaire ou qui peut l’être, alors… on présente un candidat et on le fait arriver au second tour. Si c’est vraiment un courant majoritaire, alors pourquoi ne pas le faire ? Les dates d’élection sont connues à l’avance, il y a tout le temps de s’y préparer.

On aurait pu gagner si on avait été au second tour mais on n’a pas su s’unir…

Le problème n’est alors pas le vote blanc et le recommencement de l’élection mais le fonctionnement du scrutin. Il y a de vraies initiatives pour corriger le problème de la dispersion des voix et du vote utile, dont la proposition d’utiliser un scrutin par vote majoritaire.

Et si on veut vraiment tout changer, renverser la caste au pouvoir ?

Réformiste ou révolutionnaire ?

Réformiste, vous vous fédérez et faites élire votre candidat qui changera tout, via les mécanismes prévus pour changer le système lui-même.

Révolutionnaire, ben il faudra faire la révolution, d’une façon ou d’une autre. Faire un vote blanc, recommencer l’élection puis quand même élire le premier à la seconde itération de l’élection, ça ne va pas trop faire un révolution.

Et même avec tout ça, même si on comptait le vote blanc dans les suffrages exprimés, avec une propriété éliminatoire s’il arrivait en tête, avec un blanc qui peine à atteindre 2 ou 5% aujourd’hui, il est très discutable d’imaginer qu’on ait réellement une majorité d’électeurs qui voudraient recommencer avec d’autres candidats inconnus, et qui préféreraient ces nouveaux candidats. Rien ne le démontre aujourd’hui, pas même un sondage. L’exemple de la Colombie, qui a ce vote blanc éliminatoire, ne pousse pas en ce sens.

Il faut peut-être juste accepter qu’on se trouve dans la minorité, et jouer le jeu de la démocratie même quand les décisions prises ne sont pas les notres.