Gribouillis dans la tête

Un peu de création dans les congés

Un peu d’envie de faire la fête

Tout ça est bien loin oublié

Catégorie : Inclassable

-

#DCAout- Gribouillis

-

#DCAout – Cabane

Aujourd’hui c’est le noir complet pour travailler la lumière, mais ça ferait une bonne cabane pour le petit, ou un hippopotame vert… – #DCAout -

#DCAout – Bleu

Il a fallu plusieurs heures pour le trouver, j’ai cru m’être trompé de jour – #DCAout -

#DCAout – Vendredi

Un vendredi d’août, c’est un peu comme un dimanche – #DCAout -

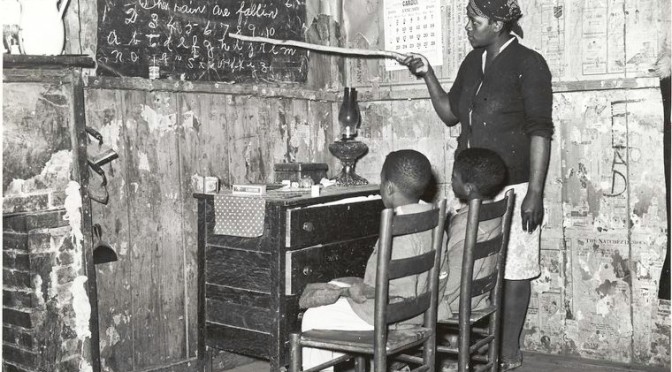

Rapport au corps

Notre rapport au corps est quand même bien tordu. Le moindre bout de peau est considéré comme à masquer.

Oh, on s’en défend en montrant du doigts certains pays qui vont voiler jusqu’au visage, mais nous ne sommes pas si différents. Laissez une photo de décolleté, un bout de fessier, et c’est à cacher pour ne pas faire peur aux enfants ou aux patrons (je laisse à d’autre l’explication du pourquoi les deux tombent dans la même catégorie).

Nous sommes en fait bien plus hypocrites, en créant des contextes très normalisés, chacun avec son bout de peau qui a le droit ou pas le droit d’être montré. Mettez un bikini hors de la plage, ou des simples sous-vêtements à la place d’un maillot de bain pourtant pas plus couvrant, et voilà l’atteinte à la pudeur.

Nous menons la caricature assez loin pour pouvoir montrer à peu près tout ce qu’on peut imaginer tant que c’est pour vendre sur une publicité, mais en parallèle on invoquera le bien être des enfants à la moindre nudité partielle, voire pour un soutien gorge un peu visible.

Comment en est-on arrivés à trouver le corps de l’autre scandaleux et le notre honteux ? Ce revirement est relativement récent au moins dans notre pays, demandez à la génération de mai 68. Mais surtout, pourquoi cédons-nous en continuant à cacher les corps, leur représentation, et à les étiqueter pour encourager ce tabou ?

Photo d’entête sous licence CC BY-NC-ND par Martin Bausewein

-

Statistiques en folie

Je vois trop d’articles ainsi, et beaucoup sur la question de la dangerosité du vélo. Jouer avec les statistiques c’est bien, mais il faut un minimum de mise en contexte si on ne veut pas raconter n’importe quoi.

Ainsi, 80% des accidents mortels ont lieu entre véhicules motorisés uniquement. Alors convaincu?

Pas du tout. Quelle est la proportion de véhicules motorisés et non motorisés sur la route ?

Les véhicules motorisés ont beau faire 80% des accidents mortels, si au final ils représentent plus de 80% de la circulation – ce qui est probable – ils peuvent tout à fait être en fait *moins* dangereux que les autres.

En fait c’est encore plus complexe car ici on parle des accidents entre véhicules motorisés *uniquement*. Il faudrait plutôt comparer d’un côté ceux qui se font « avec un véhicule motorisé » et de l’autre ceux qui se font « avec un vélo ». Bien entendu certains compteront dans les deux catégories. Ou, suivant ce qu’on veut calculer, regarder en fonction du responsable de l’accident.

72% des piétons sont blessés par une voiture, quand seulement 2% le sont par un cycliste

Ok, maintenant le vélo représente-t-il plus ou moins de 2% de la circulation ? S’il représente plus de 2% de la circulation, alors on peut considérer qu’il est moins dangereux pour les piétons. Si à l’inverse il représente moins de 2% de la circulation, alors on peut considérer qu’il est *plus* dangereux qu’un autre moyen de transport.

Pour aller même plus loin, si la voiture représente plus de 72% de la circulation et qu’en même temps le vélo en représente moins de 2%, le vélo serait même plus dangereux qu’une voiture pour les piétons.

L’article n’a aucun chiffre sur les proportions de circulation. Je n’en ai pas plus. Je ne sais pas si le vélo est dangereux ou pas, pour lui ou pour les autres, avec casque ou sans casque.

La chose que je sais c’est que rien dans les chiffres donnés ne permet de tirer une quelconque conclusion à ce niveau. Toutes les affirmations et argumentations de l’article source présentent le même défaut d’analyse statistique : Utiliser des chiffres absolus sans mise en contexte.

J’aime bien citer une superbe (fausse) argumentation dans le même genre :

Je vous recommande de mettre des chemises au boulot, car il y a beaucoup plus d’accidents du travail graves sur des gens en tshirt que sur des gens en chemise.

Bien entendu avec la mise en contexte on se rendra compte que les gens en chemise sont généralement dans les bureaux et que les ouvriers ou personnes faisant des travaux risqués portent habituellement des tshirts (mise en contexte), que la proportion d’accident est liée au type d’activité et non à l’habillement (causalité vs corrélation)… mais tout ça n’est qu’un détail.

Photo d’entête sous licence CC BY-NC-ND par Michael Donovan

-

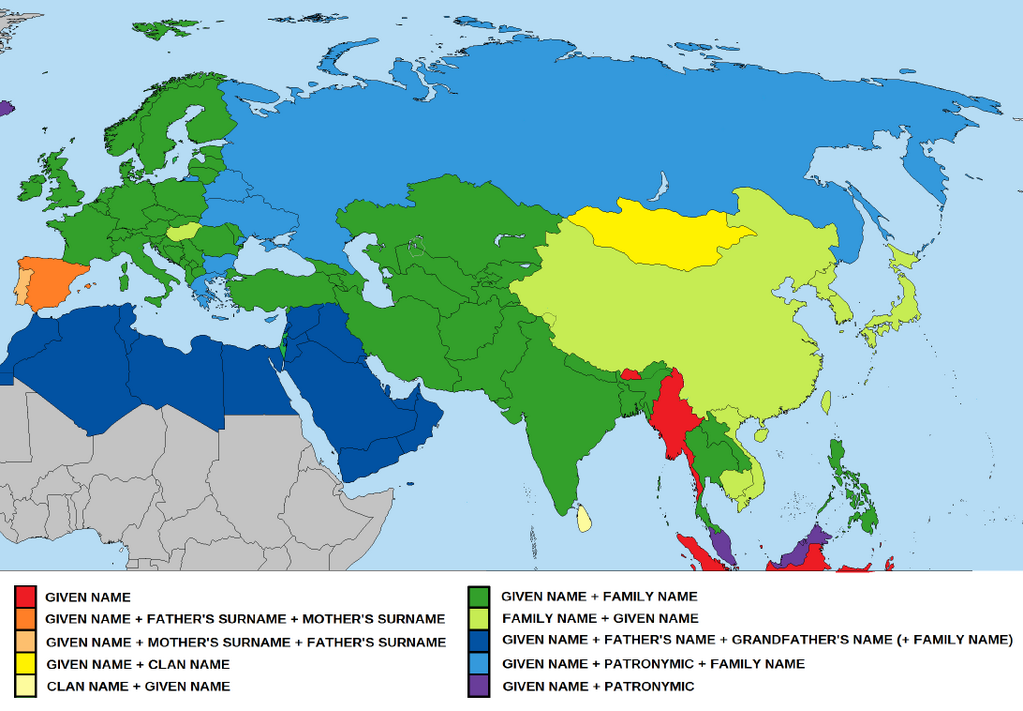

Naming conventions in Europe, Asia and North Africa

Vous me rappelez pourquoi vous pensez que deux champs « nom » et « prénom » sont pertinents ?

Pour plus de détails : People have name (ou pas)

Pour plus de détails : People have name (ou pas) -

Merci (et bonne année)

Les rituels de bonne année ou de bon anniversaire m’indiffèrent pleinement. Je me plie généralement au dernier mais essentiellement pour ne pas donner l’impression de faire la tête.

Et si je disais merci plutôt ?

Je critique et vois facilement les points négatifs, au point parfois de ne parler que des détails qui me gênent au lieu de faire un gros merci ou de gros louanges pour le réalisé.

Alors voilà, c’est un peu l’occasion.

Merci Mozilla d’exister et d’avoir changé le web tel que nous le voyons. Merci Tristan d’y avoir énormément contribué à un moment où c’était un acte de foi.

Merci au groupe des fondateurs d’OpenWeb, pour ce site mais aussi pour plein d’autres projets. Ces gens là se mettent peu en avant mais sont à l’origine de beaucoup de choses en France au niveau de l’état de l’art des pratiques web et de leur diffusion. On en retrouve d’ailleurs chez les membres de Pompage, ce n’est pas pour rien.

Merci à Stéphane pour avoir lancé l’initiative Paris Web et l’avoir autant portée. Merci à ceux qui les ont suivi. J’ai envie de nommer particulièrement Corinne, Sébastien et Julien mais je sais que d’autres le méritent tout autant dans l’équipe.

Merci à Karl qui, même s’il s’en défendra, est un indispensable de cette communauté et a inspiré beaucoup de personnes. Il a souvent joué sans le savoir le rôle d’amer lors de mes navigations sur le web.

Le web qui m’entoure, le web qui m’inspire, ils y ont largement contribué. Il en manque beaucoup mais plus j’en cite et plus je m’en voudrai pour ceux que j’oublie. J’ai quand même envie d’ajouter Daniel, Elie et Muriel à titre plus personnel, parce qu’ils le méritent bien.

Merci (et bonne année)

-

Et si… oui mais en fait non.

Un matin je me suis dit « et si je rédigeais ce livre que j’ai en tête, que je le publiais librement, en incitant les gens à faire un don s’ils pensent eux-même y avoir gagné quelque chose ? »

L’idée est d’abord de tester un modèle de rémunération différent, inversant la chaîne commerciale. Certains en parlent depuis longtemps, pourquoi ne pas tester moi qui ai le confort de ne pas en dépendre pour vivre.

Sauf qu’un don pour une activité pro, ça semble juste un concept qui n’existe pas. J’ai eu beau explorer le site des impôts ou appeler à l’aide, niet. On verra si une demande directe au percepteur amène mieux, mais j’ai peu d’espoir.

Je ne peux même pas considérer que je vends le livre à un prix libre. Non seulement ça n’est pas le modèle (je tiens à ce que le don se fasse après l’utilisation du livre, pas avant), mais en France celui qui diffuse un livre est obligé par la loi d’en fixer un prix qui sera unique sur tout le territoire.

Solution de contournement à tout ça : Le don est en fait une vente d’un truc annexe et symbolique, par exemple une petite image. Défaut : On perd la TVA réduite du livre, ce qui sur une vente à des particuliers diminue d’autant la rémunération.

Encore une autre idée : Faire un joli dessin et considérer que le don correspond à la vente de droits d’exploitation et de reproduction, via une note de droits d’auteur. Avantage : Ce sont des droits d’auteur, assez intéressants au niveau fiscal et aussi en TVA réduite.

Reste qu’ensuite il faut se déclarer. Je trouve normal de payer des cotisations sociales sur ces revenus à l’AGESSA, mais les emmerdements et risques financiers de monter une structure juridique juste pour cette petite expérimentation… ça me bloque.

C’est encore plus vrai quand je réalise qu’avoir une structure à côté peut me faire perdre mes droits au chômage sur mon activité salariée, voire pourrait entrer en conflit avec une clause de mon contrat de travail.

Vu ce que ça peut me rapporter et mon temps disponible, ça ne vaut clairement pas le coup. Finalement, si j’écris un nouveau livre, je passerai certainement par un éditeur classique, avec une vente classique, simplement pour éviter une usine à gaz. Et du coup c’est vachement moins attirant pour moi, et financièrement et intellectuellement. Comprendre : je ne le ferai pas.

Tant pis.

-

Une opinion est juste un fait qui fait débat

On me reproche parfois de présenter mes opinions de façon trop affirmative, sans atténuation. C’est un parti pris volontaire de ma part.

Tout ce que je dis n’est qu’opinion. Même quand ce pourrait être présenté comme un fait, finalement ce peut être sujet à débat. Le mur rouge en face de moi certains le verront peut être oranger, peut-être faudrait-il vérifier sous un autre éclairage, peut être ai-je un trouble de la vision ce matin, voire des souvenirs défaillants vis à vis de la couleur du mur.

Une opinion est juste un fait qui fait débat.

Bref, mes propos n’engagent que moi (ou ma source quand je la cite), et tant que je suis prêt à être contredit et à changer d’avis, je m’autorise à affirmer directement. Je ne vois aucune valeur ajoutée à agrémenter chaque phrase de « je pense », « je crois », « selon moi ». À chacun d’accepter d’entendre des opinions contraire sans imposer aux autres qu’elles soient mises en sourdine par mille précautions oratoires. Je m’autorise même à dire que les brocolis c’est vraiment dégueulasse, sans avoir à dire que « je n’aime pas ». C’est dire si je suis un mauvais garçon.

La nuance je la met quand mon opinion n’est pas totalement forgée, quand j’hésite, ou (malgré moi) quand je sais que ça risque d’être mal pris.

Pour aller plus loin, oui, parfois j’exprime même des opinions sans avoir toute la vérité à ma connaissance. De la même façon que je ne souhaite pas ajouter « selon moi » à chaque phrase, je ne souhaite pas ajouter « d’après ce que j’en sais » non plus. Il est évident que j’exprime une opinion uniquement en fonction de ce que je sais ; et je n’aurai de toutes façons jamais la prétention de tout savoir, quel que soit le sujet. Je m’astreins juste à ne pas rester sur mon opinion première quand j’en apprends plus.