Oh lala… Tu as vu la catastrophe des mobilités douces dans les chiffres de la sécurité routière ? Ils en parlent à la TV.

Non, je n’ai pas vu.

Ou plutôt je n’y ai pas vu la même chose qu’à la TV.

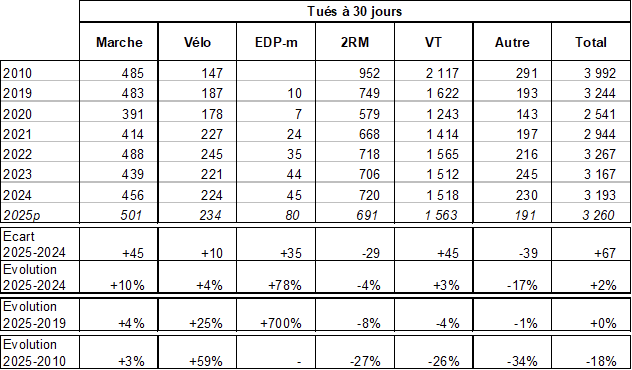

Vélo, on a +10 morts, +4%. Ce n’est potentiellement pas une anomalie statistique, d’autant que ça monte pas à pas depuis des années : +25% depuis 2019, soit justement pas loin de 4% par an sur toute la période.

C’est moche mais les statistiques c’est traitre, ça ne dit pas la même chose suivant comment on les présente.

En parallèle, depuis 2019, l’usage du vélo a explosé. Il y a eu le covid, le vélo à assistance électrique, et les villes ont investi massivement dans les infrastructures. La plateforme nationale des fréquentation (PNF) montrait +37 % d’usage entre 2019 et 2023, et ça ne s’est pas arrêté depuis. On parle de +5% pour l’année 2025.

Et du coup, +4% de mortalité pour un usage qui monte de +5% il n’y a pas de quoi crier victoire mais ça montre une absence d’augmentation du risque, et probablement plutôt une légère _baisse_ de ce risque.

Quand j’entends les éditorialistes parler d’urgence de port du casque1, de folie grandissante des incivilité cyclistes, je me dis qu’il est grand temps de changer d’éditorialistes pour mettre des gens qui regardent réellement les chiffres.

On voit par contre un +35 morts pour les EDP-m, soit +78%. Là c’est une toute autre histoire. Je n’ai pas les chiffres mais je doute très fort qu’il y ait eu +78% d’usage sur les 12 mois. On a vraisemblablement un problème, majeur, à la fois sur l’usage et sur le matériel utilisé2.

Alors oui, les EDP-m font partie des fameuses mobilités douces, mais les agrégats n’ont de sens que pour représenter des réalités communes. Je conteste totalement la réalité commune d’usage entre les cycles et les EDP-m, et les chiffres de la sécurité routière tendent plutôt à me donner raison.

Mais vu qu’on parle de mobilités douces au sens large, on voit aussi +45 morts chez les piétons, soit +10%. Il est peu probable que ça vienne d’un changement majeur de comportement des piétons. Le danger vient d’ailleurs.

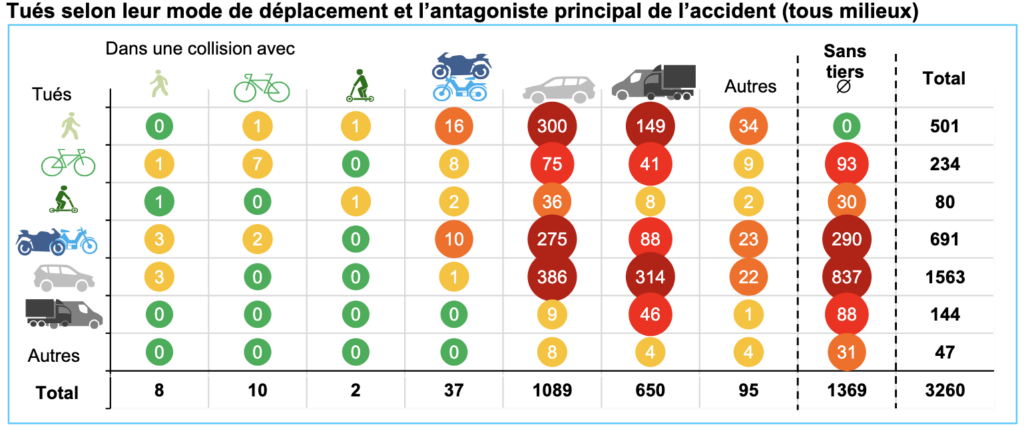

Si je reprends les matrices de collision du rapport de la sécurité routière, on voit plutôt une faible dangerosité du vélo et même des EDP-m. Avec la responsabilité d’un piéton mort pour chaque, on est dans l’aléa statistique3.

Ce qui frappe c’est le contraire, les motorisés classiques sont impliqués dans presque 99% des collisions mortelles4, ce qui dépasse leur part modale que ce soit en nombre de déplacements ou en kilomètres parcourus.

La voiture tue, mais on s’est habitué à trouver ça normal, du coup on se focalise sur les tués.

Les voitures ont d’ailleurs une augmentation de +45 morts, soit +3% alors que l’usage n’a très probablement pas progressé d’autant. Là pourtant les éditorialistes ne parlent que d’un léger relâchement.

Quand on ne veut pas voir l’éléphant au milieu du couloir, on regarde de l’autre côté.

Il y a presque deux fois plus de morts hors agglomération (hors autoroute) qu’en agglomération. C’est 50% de plus même pour les cyclistes alors que le boom à vélo est majoritairement urbain.

Bref, ce n’est pas une question de feu rouge. La conclusion probable c’est que le problème est majoritairement au niveau du contrôle des véhicules motorisés (vitesse, alcool, stupéfiants, attention).

Une autre facette, mise en lumière par le rapport de la sécurité routière, c’est le genre et l’âge des personnes impliquées. Les hommes sont sur-représentés, ainsi que les jeunes.

On a une culture d’agressivité au volant qui est à questionner, bien plus que le port du casque des cyclistes ou le fait que les piétons traversent au rouge.

- Et ça peu importe ce que vous pensez de l’obligation du port du casque. Il ne s’agit pas de dire « pour » ou « contre » ici, juste de dire qu’il n’y a ici aucune détérioration qui justifierait de nouvelles mesures. ↩︎

- Je suis prêt à parier ma chemise que sur Lyon la part des EDP-m réglementaires ne dépasse pas 50%. ↩︎

- Note: Sur les 7 cyclistes morts sur une collision entre vélo, 5 sont hors agglomération. Je ne serais pas étonné que ce soient plutôt des pratiques sportives, genre des descentes ou des pelotons de course. Bref, je considère ça un peu à part. ↩︎

- Pour rappel, les « sans tiers » sont des morts pour lesquels aucun tier n’a été remonté dans les statistiques. C’est plus une case fourre-tout « on ne sait pas » qu’une statistique « mort seul » (même si les véhiculés qui sont morts seuls en font effectivement partie). ↩︎